Жан де Дюнуа, Орлеанский Бастард/Глава 4 Основатель династии

| ← Глава 3 Граф, милостью Божьей | "Жан де Дюнуа, Орлеанский Бастард" ~ Глава 4 Основатель династии автор Zoe Lionidas |

Возвращение домой

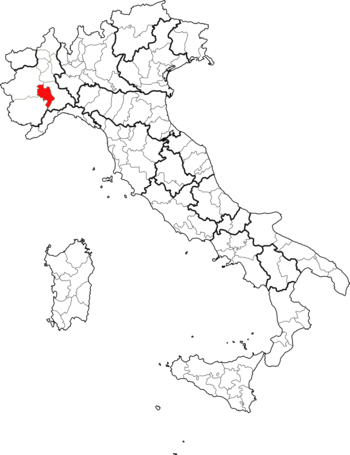

Торжественный въезд в Блуа, и рождение старшей дочери

|

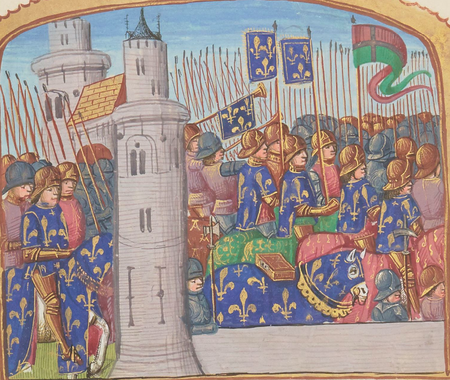

Затянувшийся визит в Бургундию заканчивался также пышно как и начинался, сопровождаемая поздравлениями, под звон колоколов и пожелания доброго пути, нагруженная дарами орлеанская свита во главе с герцогом Карлом направлялась теперь к королевскому двору. Орлеанец никак не мог отказать себе в удовольствии прилюдно облить презрением того, кто к течение двадцати пяти долгих лет так и не пожелал протянуть ему руку помощи.

Более трезвомыслящий Бастард, прекрасно знавший характер монарха и настроения при дворе как мог уговаривал брата отказаться от подобной затеи — однако, в данный момент судьба была явно не на его стороне. Карл Орлеанский не менее упорно стоял на своем, и спор обоих братьев решился совершенно неожиданно. Король Карл со своей стороны, успел за несколько месяцев, прошедшие с момента возвращения «дражайшего кузена», спохватиться и понять, что его ждет — так что навстречу орлеанскому кортежу полетел гонец с известием, что его Величество будет счастлив принять герцога Орлеанского… частным образом. Понимая, что его блестящий план потерпел фиаско, Карл Орлеанский без лишних церемоний приказал поворачивать домой. Надо сказать, что наш Бастард был просто счастлив подобному решению — кроме причин, изложенных выше, он всей душой рвался домой, чтобы поскорее заключить в объятья ненаглядную свою Марию, 20 ноября 1440 года разрешившуюся от бремени дочерью, названной тем же именем, что и мать. И теперь обе Марии — старшая и младшая ожидали возвращения мужа и отца.

Как было уже сказано, ликованию нашего Бастарда не было пределов. Дочь, наследница, первый законный ребенок! Залог того, что имя его не угаснет в следующем поколении, и даже если у супругов не будет сыновей, несложно будет уговорить будущего зятя принять фамилию и герб Дюнуа. Подобные случаи во времена Бастарда были не редкостью… но мы опять отвлеклись. С дороги Бастард успел направить супруге, едва лишь поднявшейся после родов короткое письмо, которое вместе с выражениями радости, и поздравлениями, содержало просьбу подготовить все необходимое к встрече старшего брата[1].

24 января герцог Орлеанский торжественно въехал в Блуа, город, который видел в последний раз ни много ни мало, четверть века назад! Надо сказать, что Мария постаралась на славу: давно заброшенный замковый сад радовал глаз пышными цветочными клумбами, столы ломились от яств и вин — в честь приезда столь давно ожидавшегося гостя!… и наконец, нотабли и представители городов, срочно вызванные ко двору готовы были дать полные отчеты обо всем, что произошло за столь долгий период времени[1].

По приезде, старший брат в первую очередь позаботился о том, чтобы выделить т. н. «вдовий удел» для графини Дюнуа. Это был, дорогой читатель, общепринятый обычай в те времена: чтобы та или иная знатная женщина (или просто супруга богатого горожанина!) не осталась ни с чем в случае скоропостижной смерти супруга, из ее приданого, или же имущества мужниной семьи выделялась достаточно серьезная часть, которая не могла быть продана или заложена, и не входила в наследство будущих детей. Так что в этом случае, Карл следовал устоявшемуся обычаю; хотя, вновь забегая вперед, заметим, что предосторожность эта не понадобится и графиня уйдет из жизни раньше любимого супруга… Зато другой шаг герцога Карла был достаточно изобретательным: уговорить Жана д’Аркура, обязанного, как мы помним, выплатить приданое своей племянницы, выкупить у него любимый нашим героем Божанси, за скидку в 5 тыс. золотых экю, немедленно отдать в распоряжение брата и его супруги местный замок (в виде свадебного подарка от старшего брата, несколько запоздавшего по причинам понятного характера), в то время как город целиком должен был перейти к ним несколько позднее — в полном согласии с тем же договором.

Пока же зима проходит в хозяйственных хлопотах, вернувшийся герцог должен заново, после многолетнего отсутствия ознакомиться с положением дел в своих владениях и вместе с братом разрешить самые неотложные вопросы: помочь разоренным и ограбленным до нитки крестьянам вернуться в свои прежние дома; наладить прежний размеренный быт сельской жизни, и конечно же, взимание налогов, так как на данный момент времени отсутствие денег остро дает о себе знать[2].

Снова дела хозяйственные и возвращение ко двору

|

Короля в это время отвлекают иные заботы: как и следовало ожидать, брабантские и прочие банды наемников, окончательно уверовавших в собственную безнаказанность, вовсе не желали обращать внимания на новый закон, и по сути дела, бросали прямой вызов монархии, продолжая вести привычный образ жизни и вольготно чувствовать себя за счет населения. Против Шампани – этого рассадника анархических настроений, где за многие годы успели угнездиться грабители и мародеры, выдвинулась регулярная королевская армия под номинальным командованием наследника престола и вполне реальным – коннетабля Франции. В полумесячный срок провинция была очищена от солдатни, Бурбонский Бастард, особенно прославившийся на стезе мародерства и грабежа, был зашит в кожаный мешок и брошен в реку Об, на плахе и в петле закончили жизнь 28 его сообщников. Прочие представители того же племени, напуганные показательными казнями, взмолились о пощаде. Те, кто никоим образом не желал смириться с новым положением вещей, поспешили скрыться на землях Империи, прочие стали частью регулярных сил и были распределены по дальним гарнизонам. 27 марта короткая война с мародерами окончательно завершилась, Центральная и Восточная Франция навсегда освободились от этой беды[2]. Сколь можно судить из нашего сегодня, столь показательная расправа должна была, среди прочего, послужить недвусмысленным предупреждением для Карла Бурбонского – оставить навсегда мысли о заговорах и переворотах. Как вы уже понимаете, читатель, предупреждение своего действия не возымело.

Между тем, Карл Орлеанский, как обычно, полагая делом чести держать слово, данное англичанам и бургундцам, отправился к бретонскому двору, желая привлечь герцога Жана V к новым переговорам с врагом. Судя по всему, дальновидный Бастард не последовал за ним, как обычно, не желая прямым или косвенным образом помогать планам бургундского герцога, более того, путешествие это – вразрез со всеми его советами и предостережениями, без предупреждения о том короля и королевского совета, оставляло неприятный осадок. Надо сказать, что наш герой не ошибся, т.к. в бретонском Ренне за ширмой празднеств и увеселений, полагающихся по поводу приезда столь высокого гостя, зрел очередной заговор принцев, к которому, как несложно догадаться, присоединился вечно недовольный Жан Алансонский, бургундский герцог и прочие, горевшие желанием отомстить за позорно проваленную «Прагерию». Впрочем, пока этому замыслу еще не дано материализоваться, все остается на уровне предварительных разговоров и уверений в сотрудничестве.

Что же касается Жана Орлеанского, он в это время был поглощен куда более насущными делами. Немедленного ремонта требовало правое крыло замка Божанси, обветшавшее за многие годы запустения, кроме того, в левой стороны дальновидный хозяин собрался возвести дополнительное помещение для охраны... коротко говоря, ни для чего прочего времени не оставалось[2].

Однако, насладиться семейным уютом долгое время ему не удалось и в этот раз. Война с англичанами проложалась, и на счету был каждый опытный военачальник. Надо сказать, что в это время натиск захватчиков значительно ослабел, как сказали бы в те времена «не без причины». Неизвестно о чем думал покойный Генрих V, венчаясь с дочерью безумца – в самом деле, понятие наследственности и чистоты крови составляло квинтэссенцию идеологии феодального порядка. Впрочем, жажда власти не ему первому застила глаза, а желание во что бы то ни стало «законным путем» получить французскую корону, как видно, перевесило все прочие рациональные соображения. Коротко говоря, произошло то, что и должно было произойти: вслед за своим венценосным дедом юный Генрих впал в буйное помешательство, и теперь уже Англия погрузилась в пучину гражданской войны, известной в истории как «Война Роз». Действительно, народная мудрость «не рой другому яму» в очередной раз получила веское подтверждение. Для французского короля грех было не воспользоваться подобной возможностью, и не постараться полностью очистить от англичан Центральную Францию, оттеснив их к северной и западной границе.

Из Реймса, куда король вернулся вместе с сыном и коннетаблем Ришмоном, после утомительного, но победоносного похода в Шампань, 30 апреля Бастарду полетел приказ срочно собрать под свои знамена как можно больше людей, чтобы присоединиться к армии короля, готовившейся начать осаду Понтуаза. Как и следовало ожидать, приказ был выполнен неукоснительно. В первых числах мая следующего, 1441 года отряд Бастарда в Компьене соединился с королевской армией. Надо сказать, что при дворе великого камергера ждал достаточно холодный прием: король встретил своего старого друга упреками и резкими выпадами в адрес Карла Орлеанского, пренебрегшего и субординацией и элементарными соображениями здравого смысла. Бастард, ожидавший чего-то подобного, сумел сохранить обычное спокойствие, заверив короля, что старший брат действует подобным образом не по злому умыслу; за 25 долгих лет почти полностью потеряв связи с Родиной, и не ориентируясь в ситуации, он попросту дал себя обмануть сладкоречивому бургундцу и его приспешникам. Заканчивая разговор, Бастард клятвенно поручился, что всеми силами будет влиять на старшего и по возможности постарается открыть ему глаза на двойную игру Филиппа Бургундского; после чего инцидент сам собой оказался исчерпан.

Развитие военного успеха

Начало осады Понтуаза. Бастард отправляется в Италию

|

В качестве первого шага, Дюнуа со своими людьми должен был подчинить Крей, чтобы местный гарнизон не смог прийти на выручку осажденным. Надо сказать, что это не потребовало особых усилий; 24 мая город открыл ворота победителям. Дорога на Понтуаз была свободна. В прежние времена эта крепость считалась неприступной – огромные стены не поддавались таранам, восемь циклопических башен были окружены глубокими рвами, гарнизон не имел недостатка ни в продовольствии, ни в пресной воде, так что осада могла затянуться на годы. Раньше Понтуаз брали исключительно хитростью или находили предателя в среде местного населения. Однако, на сей раз король Карл церемониться не собирался[3]. Ситуация ухудшалась тем, что Тальбот, желая отвлечь французов от города, 15 июня обложил крепость Тартас, как мы помним, годом ранее перешедшую под власть французского короля. Кроме того, надежды англичанина питали заговорщики, успевшие к этому времени связаться с ним через посредство Жана Бретонского[3].

По его приказу, в лагерь французской армии прибыли братья Бюро, во главе устрашающего артиллерийского парка – пушек, тяжелых бомбард, кулеврин; коротко говоря, артподготовка в короткий срок пробила солидную брешь в одной из стен, и французская армия бросилась на приступ. Надо сказать, что гарнизон оборонялся с мужеством отчаяния, и несмотря на все усилия, французам лишь три месяца спустя удалось ворваться в город. Бастард самолично водил на приступ свои отряды, однако, не увидел окончательной победы, т.к. во время передышки после очередного боя, его нашло письмо от старшего брата.

Карл Орлеанский настоятельно просил его немедленно отправиться в Италию, где графство Асти, бывшее когда-то приданым Валентины Висконти, подвергалось недюжинной опасности. Дело в том, что старый герцог Джан Галеаццо Висконти за прошедшие годы успел отдать Богу душу, а его преемник – младший брат Валентины Филиппо Висконти рассудил, что эта богатая земля будет куда органичнее смотреться в составе его владений. Неожиданно возникший спор требовалось уладить дипломатичному Бастарду, как мы помним, уже неоднократно положительно зарекомендовавшему себя на ниве переговоров.

Надо сказать, что его желание совпало с планом короля, которому в скором времени стало известно о заговоре; с целью нейтрализовать Карла Орлеанского (которого заговорщики изо всех сил пытались поссорить с братом), Бастард, после тайного совещания с властелином, 1 августа, ненадолго вернулся в Блуа, чтобы затем отправиться в Италию. Надо сказать, что все усилия Жана Бретонского и иже с ним поссорить обоих братьев, благополучно провалились; более того, именно в это время старший, в знак своего благоволения, отдал графства Блуа и Дюнуа нашему Бастарду «в вечное владение». Кроме того, Мария в это же время получила от дядюшки баронство Лоньи (Орн), так что теперь Жан де Дюнуа становился зажиточным человеком!...[4]

Надо сказать, что сам Бастард с достаточным скепсисом (а вас это удивляет, читатель?) отнесся к подобному поручению, полагая, что итальянское графство Асти, слишком далекое от основных владений орлеанской династии трудно и слишком дорого будет удерживать в руках. Не забудем также, что перед глазами у него был более чем яркий пример Людовика Анжуйского (мужа королевы Иоланды) и его сыновей Людовика и Рене, старший из которых сложил голову в Италии, а младший бессмысленно тратил усилия и деньги, добиваясь для себя неаполитанской короны. Однако, спорить с братом также не было резона, и в конце лета 1441 года Бастард пустился в дорогу, не ожидая, впрочем, от будущих переговоров никаких особых успехов. Лучше бы ему не ездить… но мы опять забегаем вперед.

Уже в дороге он узнает, что Понтуаз сдался на милость победителя 14 сентября 1441 года. Пока наш герой отсутствует, очень кратко остановимся на том, что как развиваются дальше события.

Король со своей стороны пытался хотя бы временно вывести из игры герцога Филиппа, ради чего были затеяны очередные переговоры о женитьбе королевского фаворита Карла Мэнского на Марии фон Гельдерн – племяннице бургундца. Впрочем, едва лишь посланцы короля отбыли прочь из бургундского Эсдена, как 28 октября туда со всей помпой въехал Карл Орлеанский. Принцы, в очередной раз договорились собраться для очередных переговоров в Невере, причем там же должен был присутствовать Жан де Дюнуа, чьего возвращения из Италии в скором времени ждали – ему отводилось положение переговорщика между потенциальными мятежниками и королем[5].

Надо сказать, что в этот раз все прошло достаточно гладко: вернувшись, Жан де Дюнуа встретится с бургундцем и братом в Ретеле, затем отправится в Сомюр, к королю, где опять же, без труда сумеет добиться разрешения на будущие переговоры с недовольными принцами (где также должны были присутствовать двое посланцев короны). Король настоит лишь на том, чтобы поспешить с переговорами, т.к. в скором времени ему предстоит предпринять исключительной важности кампанию[5]. Однако, обо всем по порядку.

Осада крепости Тартас. Заговор принцев терпит очередное поражение

Крепость Тартас, на берегах реки Адур, во все времена считалась ключом к Гиени, той самой «английской Гиени», уже триста лет находившейся во власти островных королей, откуда во Францию на помощь захватчикам постоянно шли подкрепления и деньги. Сейчас в крепости заперся старый приятель нашего Бастарда Карл д’Альбре вместе со своим гарнизоном, в то время как англичане безуспешно пытались выбить его оттуда — силой или хитростью. В конце концов, англичане и французы, в равной мере измотанные тяготами долгой осады, решили заключить между собой соглашение. О эти добрые старые времена, с их любовью к церемониям и клятвам! Постановлено было, что город откроет ворота неприятелю, если король Франции не придет на помощь осажденным до 1 мая 1442 года.

Конечно же, о договоре дали знать королю, и он, одобрив решение своего военачальника, немедленно принялся готовиться к походу на Юг. Карл отбыл прочь в последний день 1441 года, перед отъездом не преминув еще раз настоятельно посоветовать своему главному камергеру перед отъездом повлиять на брата и понудить его более трезво взглянуть на положение вещей. Затем, крупнейшим вассалам Юга послан был приказ 1 апреля явиться в Тулузу (возможно, король желал таким образом окончательно утвердить свою власть в этом — традиционно мятежном — регионе страны), после чего во главе внушительной армии под командованием дофина и коннетабля Франции Ришмона, Карл собственной персоной пожаловал в гости к графу Тулузскому Гастону де Фуа. Визит произвел требуемое впечатление, более того — удостоверить лояльность французскому престолу поспешил даже молодой граф д’Арманьяк — еще не так давно рьяно сражавшийся против королевских войск во времена бесславно провалившейся Прагерии, а также Карл д’Альбре, не упустивший подобного случая, чтобы засвидетельствовать почтение своему будущему спасителю. Тулузский триумф — как и предполагалось, произвел на англичан должное впечатление, и дата будущей капитуляции Тартаса была отложена до дня Св. Иоанна Крестителя (24 июня). Король, как мы уже поняли, не чуравшийся театральных эффектов, позаботился, чтобы войти в город в этот самый день — к немалой досаде и растерянности осаждавших. Этот — весьма значительный успех — дополнился еще одной хорошей новостью — в городке Сен-Север, который по пути к Тартасу был захвачен королевскими войсками, им в руки попал некий Томас Рэмптон — английский сенешаль Гиени, хранитель Большой Печати герцогства, которую он волей-неволей вынужден был передать французскому королю. Принцы, несколько встревоженные этим успехом, также решили несколько помедлить со своими приготовлениями.

Между тем Бастард вернулся в Блуа. Предчувствия снова не обманули нашего скептика: ничего, кроме цветистых обещаний получить от итальянца было невозможно. Впрочем, во Франции его ждали другие заботы. Вместе со старшим братом он, как и должно было, направился в Невер. Давно ожидаемая конференция открылась 28 января нового, 1442 года, на этом блестящем собрании присутствовали крупнейшие вассалы короны (они же — заговорщики) — герцоги Орлеанский, Бургундский, Алансонский, Бурбонский, графы Э, Вандомский и Неверский. От встречи уклонился только осторожный бретонец. Короля представляли уже знакомый нам канцлер Франции Реньо де Шартр и Луи де Бомон, член королевского совета. Надо сказать, что уже первый же день переговоров поверг мятежных баронов в глубокое уныние. Как оказалось, король также не сидел сложа руки, сумев к этому времени наголову разгромить очередной отряд мародеров, который кормил и содержал на свои средства ни кто иной, как давно отставленный фаворит де ла Тремойль. Прежде чем ошарашенные заговорщики сумели прийти в себя, 24 января последовал монарший приказ, отныне и навечно запрещавший кому бы то ни было содержать частную армию, под страхом наказания за отступничество и мятеж. Для лучшего вразумления вечно непокорных вассалов, особо отличившиеся на этом поприще сир де Понс (племянник фаворита!) а также Гийо де ла Рош были показательно лишены всего имущества как «разрушители и опустошители страны, запятнавшие себя также преступлением оскорбления величества», и что хуже всего, в нынешних обстоятельствах мятежникам оставалось лишь покорно проглотить пилюлю и усиленно заняться своими непосредственными обязанностями: обсуждением мирного договора с англичанами. Пользуясь моментом, Бастард сумел дипломатично указать брату, сколь низменные намерения и интересы чисто шкурного характера движут каждым из его новых «друзей»[6].

|

Первый шаг был сделан, сомнение в душе старшего посеяно; развивая свой успех, Жан Орлеанский, согласившийся представить королю советы и предложения, выработанные на общем собрании, наотрез отказался добавить к этому «жалобы и представления» мятежников, которые они также пытались через его посредство передать королю. Впрочем, не успокоившись на этом, принцы, полагавшие себя ущемленными в лучших чувствах, озаботились тем, чтобы самолично дать знать властелину о своих требованиях и желаниях. Канцлер короны принял их 20 марта. В пространном изложении ему поданном, многочисленная родня королевского дома в первом, втором и более дальних поколениях требовала для себя непосредственного участия в делах государства, которое полагало неотъемлемым своим правом, освященным тысячелетним обычаем, денежного и земельного возмещения для Карла Орлеанского за те многие годы, что он провел в английском плену без какой-либо надежды на возвращение домой, возвращения Жану Алансонскому отнятого у него наместничества и денежных выплат. В противном случае, этот принц крови, как всегда полагавший себя обойденным и обиженным, в совершенно неприкрытой форме угрожал своему господину, обещая перейти на сторону англичан «делавших ему лестные предложения»[6]. Герцог Бурбонский и граф Неверский требовали для себя содержания из королевской казны, как несложно догадаться, должного вылиться в немалые цифры, граф Вандомский желал восстановления своей персоны в должности великого мэтр д‘отеля короны, и наконец, Филипп Добрый — как наиболее дипломатичный и хитрый из всех, «нижайше просил» соблюдать аррасские договоренности и как можно скорее заключить прочный мир с Англией, должный в полной мере восстановить прерванные торговые отношения.

Ответ короля был короток и энергичен: бывший изгнанник, зависевший от благосклонности собственных вельмож, за прошедшие годы успел превратиться в хозяина своей страны (и добавим, мятежные принцы могли пенять только лишь на себя, что не успели или не захотели заметить подобной перемены). Посему, дипломатично, и в то же время непреклонно отказывая в их требованиях, Карл писал, что никоим образом не желает верить, будто его собственная родня готова посягнуть на его властные прерогативы; однако, если это так, и ему угрожают войной, что же — он готов принять вызов. Касательно Англии, мир невозможно было заключить при отсутствии воли к тому противоположной стороны, так и не показавшейся 1 мая 1440 года, а на следующий год приславшей для якобы переговоров простого клирика, не имеющего к тому ни малейших полномочий. Однако же, король несмотря ни на что был готов продолжать начатый процесс, и новый срок для встречи с англичанами назначался на 25 октября 1442 года. Что касается их желания участвовать в государственных делах — ну что же, король приглашал свою ближнюю и дальнюю родню встретиться в крепости Тартас и вместе обсудить последующее освобождение Нормандии[7]. Что касается требований герцога Орлеанского — король готов пойти ему навстречу и помочь рассчитаться по долгам, что касается всех прочих, им изначально предстоит доказать свою верность короне, и лишь после того разговор может пойти о неких вознаграждениях и должностях.

Впрочем, эту новую горькую пилюлю требовалось по необходимости подсластить, и за строгим выговором последовала череда празднеств, охот и балов, после которых принцы, все еще полагающие себя ущемленными в своих правах, так и не решившись на открытое выступление, разъехались по домам. К чести Карла Орлеанского следует заметить, что он во многом осознал свою ошибку, желая загладить таковую, он поспешил направить младшего брата на Юг, с поручением очистить Ангулем от мятежников под предводительством Гийо де да Роша. Надо ли говорить, что Бастард с готовностью принял подобное поручение, и, уведомив о том короля, с которым встретился в Рюффеке в пасхальное воскресенье 1442 года, немедленно взялся за дело. Дипломатичность и умение вести переговоры с любым противником и в этот раз сослужили нашему Бастарду добрую службу: дело было решено миром, и наемные банды убрались прочь. Удовлетворенный подобным результатом, король был готов забыть Карлу Орлеанскому все разногласия и обиды, а также приглашал «дражайшего кузена» к себе. Впрочем, Жан Орлеанский, сумевший без крови добиться подобного крупного успеха, при их встрече не присутствовал. Ему во второй раз требовалось посетить Италию, где ситуация вновь грозила выйти из-под контроля[8].

Между жизнью и смертью

Вторая поездка в Италию и продолжение войны

|

Надо сказать, что в его отсутствие, оба кузена смогли отлично поладить между собой, 24 мая, после долгого и сердечного разговора, Карлу Орлеанскому было выделено из казны 168 тыс.900 золотых экю, должных с лихвой компенсировать все его вынужденные затраты, после чего удовлетворенный герцог отбыл домой в Блуа. В это же время неизвестно откуда взявшиеся мародеры стали разорять земли Филиппа Бургундского, которому отныне надолго стало не до интриг против Франции и ее короля. Злые языки утверждали, что эту вечно голодную свору натравил на Бургундию сам Карл VII, столь ловким способом сумев надолго нейтрализовать своего противника. В довершение всех бед, в этом же году скоропостижно скончался Жан Бретонский — и грозная коалиция принцев сама собой развалилась на куски[9].

Как и следовало ожидать, миссия Жана Орлеанского закончилась ничем, более того, в Милане нашему герою пришлось в полной мере оценить всю глубину итальянского коварства. Все его дипломатические умения оказывались бессильными против изворотливости миланского герцога, умело топившего любой прямой вопрос в бесконечной говорильне. Итальянец изворачивался будто угорь, добиться от него окончательного «да» или «нет» не представлялось возможным, в конечном итоге, понимая всю бессмысленность дальнейшего пребывания на этой негостеприимной земле, Бастард решил вернуться домой. Единственно ему удалось добиться письменного подтверждения «прав» Карла Орлеанского на графство Асти, но никакой гарантии, что этот новый договор не останется пустой бумажкой, быть не могло. Италия для французов в этом году преподнесла все дурные сюрпризы, каковые только были возможны; 2 июня того же года, Рене Анжуйский, сын королевы Иоланды, незадолго до того освободившийся из плена, также потерпел тяжелое поражение от арагонцев, и вынужденный на всегда оставить Неаполь — столицу своего призрачного королевства, вернулся домой. Вполне вероятно, что наш Бастард встретился с ним в провансальском Эксе, однако, встреча эта была мимолетной и спешной: Жана Орлеанского здесь уже ждал королевский приказ, обязавший его как можно скорее собрать новое войско в Центральной Франции, чтобы к осени быть готовым вместе со своим добрым другом Брезе предпринять наступление на города Нижней Нормандии[9].

Между тем король развернул новое наступление против Гиени, 3 июля был занят Дакс, и вслед за тем вся область Ланд, за исключением сильно укрепленной Байонны перешла в руки французов. 7 октября была занята крепость Ла-Реоль, при том, что остатки гарнизона, запершись в городском замке, сопротивлялись еще 60 дней. Стратегически важный город был передан под управление Прежана де Коэтиви, тремя годами ранее сменившего де Кюлана на посту адмирала Франции. Надо сказать, что на призыв короля присоединиться к его войску, с готовностью откликнулись все крупные и мелкие феодалы Юга, за исключением одного лишь молодого Арманьяка, сына покойного графа Бернара. Забегая вперед скажем, что ему это не сойдет с рук.

За военными хлопотами пролетело лето, во время которого король (в только что завоеванной крепости Ла-Реоль) едва не пал жертвой очередного покушения, но успел бежать из своих охваченных огнем покоев — в одной ночной сорочке — под защиту верного адмирала де Коэтиви, который несколько позднее сменит Карла Мэнского на посту фаворита короля. Ранние холода и осенняя распутица, как то не раз уже бывало, заставили прервать победоносный поход, и войска обеих сторон, на время прекратив противостояние отступили на зимние квартиры. В Монтабане, где расположился со своим двором король Карл, к нему наконец-то явился Бастард, физически и морально измотанный тяжелой дорогой.

Впрочем, он как может борется с недомоганием и слабостью — на болезни сейчас нет времени, там, на севере командующего уже дожидается новонабранная армия. Надо сказать, что наступление началось точно в срок: 15 июля и не встретило особого сопротивления, так как группировке Жана Орлеанского и Пьера де Брезе противостояли всего лишь 6 тыс. деморализованных английских солдат. Впрочем, во главе этой не слишком боеспособной армии стоял опытный и умный граф Тальбот — давний противник нашего Бастарда. Желая дать своим солдатам отдых от долгих переходов, а заодно заманить французов в подготовленную ловушку, Тальбот приказал взять в осаду французский Конш. Однако, топорная хитрость успеха не имела, так как оба командующих, легко ее разгадав, предпочли попросту обогнуть английские позиции, и всей мощью обратиться против Галлардона, который пал в августе все того же 1442 года. Следующим в руки французов перешел Гранвилль, занятый посредством предательства, и наконец, осенняя распутица положила конец активным боевым действиям, которые на многие месяцы свелись к отдельным конным сшибкам[10].

Тальбот, этот старый лис, не собирался признавать себя побежденным даже в том весьма невыгодном положении, в которое его поставило наступление французов. Отведя армию на зимние квартиры в Кодбек, он с помощью ловкого маневра сумел оторваться от французских лазутчиков, и неожиданно явился в окрестностях Дьеппа. К счастью, горожане и крепостной гарнизон не дали застать себя врасплох, и с налета взять город нечего было и думать, однако, 20 тыс. английских солдат взяли крепость в плотное кольцо. Бастард, которого застало врасплох известие об этом маневре, все же сумел отправить на помощь городу 1500 лучников, благополучно пополнивших гарнизон, командование над осажденными, опять же по его приказу, принял умелый военачальник Тюгдюаль де Кермуазан. Впрочем, непосредственной опасности не было: Бастард слишком хорошо знал тактику врага: вплоть до наступления весны англичане скорее всего занялись бы строительством осадных укреплений, выжидая, когда закончатся холода и дожди, чтобы перейти к активным действиям[10].

Прощание с королевой Иоландой

|

Пока же Бастард, чье самочувствие продолжало ухудшаться, чувствуя себя бесконечно уставшим, ослабевшим физически и морально, 29 ноября все же заставил себя отбыть в бретонский Ренн, на церемонию коронации нового герцога этих земель — Франциска I. Впрочем, церемония эта омрачилась печальным для короля и всей его родни событием: тремя неделями раньше, в своем уютном городском особняке в Сомюре тихо скончалась «королева четырех королевств» Иоланда Арагонская. Как было уже сказано, за несколько лет до того старая королева отошла от дел, оставив сыну замок — огромный, помпезный, а заодно холодный и продуваемый всеми ветрами, она коротала последние годы в своем небольшом, но уютном особняке в Сомюре, где компанию ей составляла любимая внучка Маргарита — дочь ее старшего сына Рене и Изабеллы Лотарингской, а в зимнем саду год напролет распускались розы и свистели на все лады разноцветные птицы, ручные настолько, что безбоязненно садились на плечи старой королевы. Как было уже сказано, до последнего дня, пусть не принимая непосредственное участие в событиях, она не переставала следить за успехами своего воспитанника, вовремя подавая тактичный и разумный совет — не раз выручавший его из затруднительных ситуаций.

Казалось, что за все благодеяния, которые она оказала французскому королевству, Иоланде была дарована легкая смерть. Просто так случилось однажды, что она отправилась с визитом к одному из своих вассалов — сеньору де Тюссе, в поместье, которое когда-то сама презентовала ему в награду, по видимому, за долгую и верную службу. Назад вернулись уже крытые черной тканью носилки, которые бережно несли на своих плечах четверо мужчин.

И вот сейчас, 9 декабря, в бретонском Ренне под траурный звон колоколов, в соборе шла заупокойная месса. Бастард, в знак уважения к горю короля, с ног до головы одетый в черное, преклонив колена рядом с дофином Людовиком, коннетаблем Франции, канцлером Реньо и Пьером де Брезе молился за упокой души великой королевы — заслужившей это звание быть может, куда больше чем многие властелины, награжденные им едино за умение красиво махать мечом. Бастард истово молился за упокой души новопреставленной — пусть при жизни отношения их были далеко не всегда безоблачны, и не раз бывало, что холодный государственный ум королевы Иоланды входил в резкое противодействие с горячностью и упрямством молодого Бастарда — он не мог не оценить всю благотворность, которую имело ее влияние на французскую политику. Дофин Людовик, обожавший свою великую бабку (чувство, заметим вскользь, довольно редкое для его черствой натуры), на выходе из собора надел свой шаперон, и обмакнув кончики пальцев в чашу со святой водой, и осеняя себя крестным знамением произнес слова, оставшиеся в веках: «Это была женщина с мужским сердцем».

Король, не слишком скорбевший о матери и отце, был потрясен этой смертью. В течение полугода он отказывался снимать траур и горько плакал, вспоминая о той, что подарила ему корону Франции. С уходом его приемной матери узы, соединявшие его с детскими годами рвались окончательно, отныне — повзрослевший и опытный, он мог рассчитывать только на самого себя и своих верных советников — выученников все той же мудрой государственной школы. Не имея возможность отблагодарить Иоланду (как часто мы медлим с благодарностью родителям и опекунам, пока не становится слишком поздно!…) он поспешил осыпать благодеяниями ее сына — Карл Мэнский получил во владение Жиен, Сен-Максен, Шизе — и в качестве вишенки на торте пост королевского наместника Юга. В течение полугода король будет безутешен, пока от мрачных мыслей его не сумеет отвлечь старший сын покойной — Рене. Из итальянского Неаполя от также не успеет вернуться в срок, чтобы проститься с матерью, но полгода спустя прибудет к королевскому двору вместе с супругой и свитой — в которой будет состоять шестнадцатилетняя фрейлина новой королевы Сицилии Изабеллы (супруги Рене), Агнесса Сорель. В это время она еще подросток, неуклюжий и застенчивый, однако ее удивительная красота, которую со временем воспоют поэты и художники будут наперебой спешить запечатлеть на полотне — уже начинает пробуждаться. Неизвестно, было ли это случайностью или ловким ходом со стороны Рене Анжуйского, да и король обратит на нее внимание далеко не сразу. Пройдет несколько месяцев, пока Дама-Краса, каким будет впоследствии ее прозвище при дворе завладеет сердцем короля, но его привязанность сохранит до самой смерти. Тонкий психолог, отличная собеседница, она довершит начатое — превратив Карла Французского в подлинного монарха и властителя своей страны. Крошечный штрих к портрету — ее куратором и советником при дворе до самого конца будет оставаться Пьер де Брезе, лучший выученик в школе Иоланды. Таким образом, благотворное влияние старой королевы сохранит всю свою силу — уже в третьем поколении.

Смертельная болезнь, по счастью, отступает

|

Впрочем, Бастарду пока нет до этого дела. Чувствуя себя совершенно разбитым и больным он выхлопотал разрешение отлучиться прочь (прошли времена, когда любой крупный феодал мог присоединяться к действующей армии и покидать ее по собственному усмотрению!) и наконец-то вернулся к своему возросшему семейству в Божанси. Следующие несколько месяцев он проведет между жизнью и смертью, мучаясь от жесточайших болей, причем положение в какой-то момент станет настолько серьезным, про встревоженный герцог Карл отправит гонца к королю. Вместе с верной Марией, он будет коротать время у изголовья Великого Бастарда, кончины которого доктора посоветовали ждать со дня на день. Готовясь к встрече с Всевышним, Жан де Дюнуа исповедался и причастился св. тайн, когда сам король вихрем прискакал во двор старого замка, и поспешно бросив поводья слуге, поспешил в спальню, чтобы успеть проститься с другом своих детских лет.

Но к счастью, обошлось. Крепкий молодой организм сумел перебороть недомогание и слабость, а местное белое вино с фруктовым ароматом, которым неутомимо потчевала его супруга, видимо, знавшая толк во врачевании – со временем поставило его на ноги.

Что произошло? Мы не знаем этого доныне. Естественно, нашлись горячие головы, - как прежде, так и теперь, желающие видеть в этом странном инциденте итальянские козни. Но кому и зачем нужно было травить Бастарда, всего лишь выполнявшего чужую волю?... Скорее всего, речь все-таки шла о тяжелом нефрите – воспалении почек, вызванном ночлегами на сырой земле или в продуваемых насквозь ледяным ветром гостиницах, питанием кое-как, и тяжелым путем через аппенинские перевалы.

К началу весны болезнь отступила. Она не была окончательно побеждена – приступы почечной колики будут время от времени возвращаться, давая о себе знать вплоть до самой смерти, однако, непосредственной опасности больше не было. Пользуясь временной передышкой, молодой граф занялся приведением в порядок хозяйственных дел, которые уже давно заждались своего господина. Аренда, сбор налогов и податей, споры между крестьянами – все это требовало проверок и незамедлительной реакции. Да и сам замок Божанси, в который – ради скорейшего выздоровления – распорядилась перевезти его верная супруга, нуждался в основательном ремонте.

Когда-то принадлежавший французским королям, он помнил развод Людовика VII с Алиенорой Аквитанской. Непростительная ошибка со стороны французского монарха; ветреная Алиенора тут же обручилась с английским королем, подарив ему в качестве приданого свои владения на континенте,что вызвало конфликт между обоими королями... далеким отзвуком этого старинного спора стала война, длившаяся уже без малого сто лет.

Но прошлое осталось в прошлом, сейчас же замок, уже много лет нежилой, окончательно обвалился и обветшал, в продуваемых насквозь ледяным ветром залах с выбитыми окнами ухали совы, каркали вороны, и даже устроили себе гнезда несколько стервятников, время от времени оглашавшие всю округу нестройными воплями и хлопаньем крыльев. По чести, замок следовало перестроить заново, однако, сейчас для этого не было ни возможности, ни времени. Супруги поселились в нескольких комнатках в боковом крыле – уютных и маленьких, хорошо прогревавшихся каминами (что было немаловажно для выздоравливавшего). Мария де Дюнуа позаботилась о том, чтобы каменщики и штукатуры произвели в них самый необходимый ремонт еще до приезда обоих супругов, каменные стены украшены гобеленами, ею же самолично избранная мебель завезена и расставлена по своим местам. Любящий супруг озаботился тем, чтобы окружить ее свитой из полудюжины фрейлин, взятых из лучших дворянских семей, и не меньшим количеством прислуги под управлением опытной ключницы Симоны Сикар, пользовавшейся полным доверием своей госпожи. Мария, рано оставшаяся без родителей, и с детства привыкшая переносить лишения и нужду, а также самостоятельно справляться с любыми трудностями, смущенно улыбалась, когда приближенные уважительно именовали ее «госпожа графиня».

Не привыкшая сидеть сложа руки, новая хозяйка распорядилась, чтобы возле замка был разбит сад, и уже весной, следующего, 1443 года, выздоравливающий вместе с супругой, мог в полной мере любоваться, как распускаются в новом саду первые розовые бутоны. Глубоко набожный, благочестивый католик Жан де Дюнуа, конечно же, не мог не отблагодарить Создателя за свое спасение, и потому, едва поднявшись на ноги, вместе с супругой отправился в церковь Нотр-Дам де Клери – центр местного паломничества. Когда-то славившийся своей пышностью и богатством храм, полусгоревший, разграбленный англичанами, с разбитыми витражами и сквозняками, вольготно гуляющими по всему внутреннему помещению, представлял собой печальное зрелище. Однако, все это было не так важно, т.к. здесь в неприкосновенности сохранилось главное его сокровище: миниатюрная статуэтка Богоматери, по легенде, вывернутая из земли крестьянским плугом.

Помолившись у полуразрушенного алтаря, Бастард дал обет восстановить храм во всем его богатстве – и забегая вперед, скажем, что вместе с королем Франции, также пожелавшем участвовать в столь богоугодном деле, слово свое он сдержит в полной мере. Карл Орлеанский также не забывал о младшем брате и его верной супруге, из раза в раз наезжая в гости, благо Божанси располагался на пути между двумя его излюбленными резиденциями – Орлеаном и Блуа. Братьям всегда было о чем поговорить, благо и тот и другой любили книги, настольные игры и охоту; и в эту сравнительно спокойную весну можно было выкроить время и для того и для другого[11].

Годы, богатые событиями

Дьепп. Конец «Карлова хозяйства»

|

Впрочем, как и следовало ожидать, идиллия не продолжалась слишком много времени, и едва до королевских ушей дошло, что больной поднялся на ноги, его срочно вытребовали ко двору. Ехать предстояло в Пуатье, где расположился вечно кочующий с места на место король. 22 мая нового, 1443 года Бастард пустился в путь, и три дня спустя прибыл к месту назначения.

Здесь его уже терпеливо дожидался некий Алоиз Боз, итальянец, привезший наконец с собой задержавшийся ответ миланского герцога. Видимо, поразмыслив со всей трезвостью и взвесив все за и против, Филиппо Висконти пришел к выводу, что ссориться с могущественным орлеанским домом пока что преждевременно. Посему, в качестве половинчатой меры (ох уж это итальянское коварство!) он уступал спорную территорию на сорок лет — читай, до того времени, когда почувствует себя достаточно сильным, чтобы окончательно прибрать ее к рукам. Пока же, чтобы окончательно умаслить своего грозного противника, он предоставлял наместничество над ней никому иному, как нашему Бастарду, к которому — по собственному уверению — успел проникнуться искренним уважением. В герцогской искренности, пожалуй, стоило усомниться, однако, Жан де Дюнуа не стал вдаваться в подобные тонкости. Холодно поблагодарив посланника за высокую честь, он почти немедленно назначил на этот пост одного из своих людей, и никогда более не пересек Аппенинских гор. Кроме того, великого камергера короны занимали сейчас совсем другие заботы.

И англичане и французы в это время в достаточной мере устали от военных действий, и тем и другим требовалась передышка — перемирие, пусть даже не очень долгое. Англичане, казалось, на сей раз вполне созрели для переговоров, которые должны были пройти при посредничестве папы римского Евгения. Однако, сейчас король был полон решимости заключить перемирие на собственных условиях, а чтобы противник был сговорчивей, ему следовало нанести чувствительное военное поражение.

9 июня на очередном военном совете, где наш Бастард присутствовал вместе с братом (незадолго до того прибывшим в город в сопровождении папского нунция), а также дофином, Рене Анжуйским и Карлом Мэнским было принято решение освободить от осады приморский Дьепп[12]. Впрочем, перед самым отъездом нашего Бастарда ожидает приятное известие: наконец-то, после нескольких лет проволочек легисты архиепископства нарбоннского утверждают за ним самим и за его потомками право владения Божанси — как мы помним, любимой резиденцией нашего Бастарда и его семейства. Искомая бумага гласила: «Дабы (отныне) власть и управление замком, городом и сеньорией, перешли в руки графа и графини де Дюнуа, и правосудие вершилось от их имени, также как к ним переходит право назначения должностных лиц».

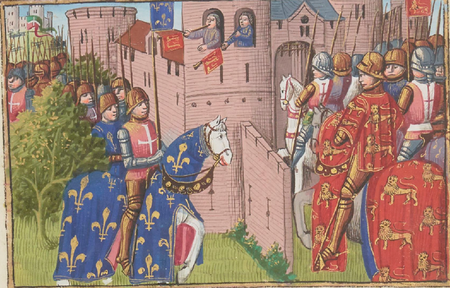

Что касается Дьеппа, в 1435 году этот приют купцов и мореплавателей, уже достаточно долгое время находился в руках захватчиков, когда пират и авантюрист Шарль Демаре неожиданным ударом выбил из него английский гарнизон и прочно обосновался в городе, преподнеся свое завоевание в качестве дара королю Карлу VII. Начиная с этого времени Дьепп стал настоящей головной болью для англичан и их приспешников. Французские пираты, угнездившиеся в Дьеппе не давали покоя английским караванам, норовя даже перерезать морские пути, снабжавшие продовольствием столицу Нормандии — Руан. Посему, король английский потребовал от лучшего своего военачальника — уже знакомого нам Джона Тальбота — как можно скорее вернуть Дьепп. Как уже было сказано, после неудачной летней кампании, взвесив все «за» и «против», справедливо полагая, что лобовой удар, безразлично, на суше или на море, потребует слишком много крови, Тальбот почел за лучшее уморить голодом непокорный город. Посему, к Пасхе 1443 года рядом с городскими стенами вырос комплекс английских укреплений, который насмешливые горожане тут же окрестили «Малый Форт», «Карлово хозяйство», «Поворчи-ка», и наконец «Поллет» — по имени ближайшего городского района, заселенного большей частью моряками. Впрочем, несмотря на столь легкомысленные прозвища, Поллет был весьма серьезным укреплением, за стенами которого прятались ни много ни мало 200 единиц артиллерийского оружия разных калибров, днем и ночью засыпавшего Дьепп каменными и чугунными ядрами. Там же располагался отряд в три тысячи латников под командованием Гильома Пуанктона и Гильома Рапле, и наконец, самого Тальбота, и трое военачальников терпеливо ожидали, когда наконец горожане сдадутся на милость победителей, или в какой-то момент потеряют бдительность так, что внезапным ударом можно будет захватить это пиратское гнездо. Надежды эти вплоть до момента, о котором идет речь, не оправдались, жители Дьеппа были полны решимости стоять до конца, из раза в раз ремонтируя стены и башни, разрушаемые английскими бомбардами, Демаре вместе со своими людьми то и дело контратаковали английские укрепления, или же со стен встречали вылазки Тальбота ливнем стрел, ядер, кипящего масла и смолы. Местные рыболовы, не слишком симпатизировавшие захватчикам, умудрялись в безлунные ночи подплывать на своих лодкам к самому подножию городских стен, и привязывать к спущенным вниз веревках корзины с рыбой, хлебом и вином.

|

В качестве главнокомандующего для французского отряда, которому предстояло деблокировать город, поставлен был дофин Франции Людовик. Однако, еще совсем молодой (ему едва исполнилось двадцать лет!) и совершенно неопытный в военных вопросах, он нуждался в умном помощнике и советнике, в качестве которого, как вы уже догадались читатель, назначен был наш герой. Жан де Дюнуа не собирался терять времени. В город в качестве подкрепления был отправлен отряд из 400 латников под командованием Артюса де Лонгеваля и Томá Друйна. Основные силы под номинальным командование дофина, и вполне реальным — Орлеанского Бастарда, в скором времени подошли к «Малому Форту» на расстояние одного лье (ок. 4 км), после чего вперед были отправлены разведчики. Бастарду требовалось немало труда, чтобы сдерживать дофина, который как любой неопытный вояка, со всем пылом рвался немедленно ввязаться в бой. Атаковать Поллет было решено 13 августа, за оставшиеся дни в полной мере подготовиться к этому нелегкому делу. Дюнуа с помощью своих людей удалось снестись с осажденными, уведомив их о своем присутствии, а заодно получить несколько осадных машин, переносных лестниц и перекидных мостов, которые в дальнейшем можно было использовать для штурма, по приказу дофина в самом лагере спешно сколачивали осадные лестницы. Местные крестьяне с не меньшей готовностью поставляли ему фашины, с помощью которых в дальнейшем можно было засыпать рвы, окружавшие со всех сторон Поллет и через бреши в стенах (эта метода была уже хорошо освоена при штурме Понтуаза!) и через потерны попытаться пробиться внутрь.

Штурм начался как и было решено, 13 августа, однако, англичане, которых не удалось застать врасплох, встретили войско дофина столь плотным огнем из пушек, кулеврин, луков и арбалетов, что атака захлебнулась, так и не успев толком начаться, в считанные часы около 600 французов были убиты и ранены[13]. Следует заметить, что под началом Дюнуа снова были разношерстые наемники — войско нового строя еще только начало формироваться, и его не хватало на всех!… Дофин метался от солдата к солдату, белоснежный плюмаж на его золоченом шлеме появлялся то там, то тут, воодушевляя, уговаривая, увлекая за собой. Дюнуа срывал голос, пытаясь поднять войско в новую атаку, но бравые наемники, готовые служить единственно своему карману, изрыгали богохульства, топтались на месте, внося сумятицу в ряды, мешая друг другу, и не отваживаясь сделать ни шагу вперед.

Впрочем, для опытного Бастарда подобная ситуация была не в новинку. В первую очередь желая ободрить и поддержать павшего духом принца, Бастард посоветовал ему не бросаться вперед, очертя голову, «дабы не потерять войска, будучи уже обнаруженным противником, каковой не испытывает недостатка в оружии и снаряжении, а также прочно обосновавшимся за сильными укреплениями»[14], но перед началом нового наступления вознести молитву Св. Деве Клерийской. Осведомившись, в какой стороне находится святилище (Дюнуа с уверенностью указал ему на Юг), наследник престола в полном боевом облачении распростерся в грязи, перемешанной сотнями ног, моля Владычицу Неба о помощи. После победы он готов был отблагодарить ее золотом, равным весу чудодейственной статуэтки. Жан де Дюнуа также не терял времени. Несколько доверенных людей были спешно отправлены им в ближайшее селение, откуда они вернулись с двумя мюидами (268 литрами!) вина, «взятого из запасов дофина». У бочек выбили днища, разгоряченные боем солдаты шлемами черпали хмельное содержимое; тут же в опьянении преисполнившись боевого пыла, бросились на англичан, и на сей раз те не устояли. Армия, состоявшая теперь из буйнопомешанных, потерявших всякий страх, и горящих единственно яростью и жаждой убивать, таранами и топорами разнесла дубовые двери потерн, артиллерия превратила в щепы деревянные форты, прикрывавшие основное укрепление, защитники «Карлова хозяйства» были перебиты все до единого — за исключением нескольких важных персон, за которых надеялись взять изрядный выкуп. Битва завершилась на закате 14 августа 1443 года, в канун одного из величайших Богородичных праздников — Вознесения Св. Девы Марии.

Дофин Людовик показывает свой нрав

|

Освобожденный город встретил победителей праздничным звоном колоколов, музыкой, огромными охапками цветов, и наконец, криками народа, шумно приветствовавшего победителей. Но, отставив полагающуюся ему по рангу помпезность, дофин, пожелал совершить короткое паломничество к храму Св. Иакова (покровителя города Дьеппа), босоногим, с обнаженной головой. Возблагодарив Господа, Владычицу Небесную и весь сонм святых за свою победу, Людовик возобновил свой обет, пообещав Св. Деве (дополнительно к уже сказанному) немалое количество чистого серебра; а также приказал выделить из своей личной казны для города Дьеппа 200 золотых ливров, на которые отныне и ежегодно, 15 августа должен был совершаться торжественный молебен и крестный ход в память об освобождении от долгой осады. Граждане Дьеппа в награду за свою стойкость получили освобождение от тягостного налога на соль (т. н. «габели»), и нескольких других сборов — при том, что в неприкосновенности остались суммы, должные быть собранными для ремонта стен и портовых сооружений, и поддержания полной боевой готовности. В награду за достойное командование во время приснопамятной осады бывший корсар Шарль Демаре стал уже официально начальником городского порта (доходнейшая должность, что в те времена, что ныне!), Тома Друйну и Оливье Трегузелю было доверено командование над городским ополчением и гарнизоном.

Дофин триумфатором вступил в Тур, где его с нетерпением дожидался король-отец (также весьма гордый победой и возмужанием своего непокорного дитятка). Впрочем, после пышного приема, и соответствующих случаю празднеств, дофину тут же нашлось очередное задание: срочно отправиться в Лангедок, на крайний Юг страны, где уже разгоралась новая локальная война между двумя союзниками короны: Матье де Фуа, граф Тулузский и беспокойный Жан IV д’Арманьяк (настоящий рыцарь-разбойник, словно бы шагнувший в XV век прямо со времен первых Капетингов!), убивая, грабя, насилуя, делили между собой наследство безвременно умершей жены графа Матье — Маргариты де Комменж, которую супруг при жизни более чем изобретательно тиранил и притеснял, а после ее смерти воспылал любовью… к ее землям. Впрочем, оба противника стоили друг друга, граф Жан, как было уже сказано, не брезговал дорожным разбоем, пытался в ущерб королевской казне чеканить собственную монету, и наконец, вошел в соглашение с Генрихом Английским, собираяьсь ради закрепления подобного союза выдать за него дочь.

Коротко говоря, никем не ожидаемый дофин обрущился на это разбойничье гнездо, говоря языком того времени «словно ангел мести». В скором времени приведя к послушанию графа Матье, Людовик травил Арманьяка словно дикого зверя, отнимая у него один за другим города и укрепленные бурги, в конечном итоге, запер своего противника в л’Иль-Журдене, где тому ничего не оставалось делать, как униженно просить пощады. Сделав вид, будто он обманут и поддался на лесть и фальшивые клятвы Арманьяка, дофин Людовик добился того, что город открыл перед ним ворота, и далее — будто последнего бродягу с парижской мостовой, взял под стражу мятежного Арманьяка и вместе с женой и дочерьми запер на нижнем этаже его же собственного замка в ожидании суда и примерного наказания.

Надо сказать, что король был несколько скандализирован подобным обращением с одним из крупнейших вассалов короны, и потому дофину пришлось несколько убавить прыть. В противном случае судьба Арманьяка (а может быть, и его семейства была бы весьма плачевной). Дофин понимал, в отличие от своего отца, несколько задержавшегося в прошлом, что у аристократов следует отнять не только армии, но саму их власть, сделав короля единственным и абсолютным господином своей страны. Взойдя на трон, Людовик будет неукоснительно следовать этой программе, и дело его продолжат короли Нового Времени, пока оно не найдет себе достойное завершение в эпоху Людовика XIV. Впрочем, вернемся к нашему герою.

В следующие дни на него пролился настоящий дождь почестей и наград. Еще до своего возвращения, дофин Людовик узнал, что старый король в качестве благодарности Жану де Дюнуа за блестящую военную победу (которая, скажем прямо, без него вряд ли бы могла состояться…) распорядился даровать ему в наследственного владение графство Лонгевилль. Это была большая честь: в прежние времена земля эта принадлежала одному из славнейших военачальников Карла V — дю Геклену, но когда его род окончательно пресекся, вернулась во владения короны. Отныне наш герой официально будет именоваться Жаном, Бастардом Орлеанским, графом де Дюнуа и Лонгевилль, однако, в истории останется лишь первая часть его фамилии. Прознав о столь почетной награде, дофин, также не желая показаться неблагодарным, ходатайтствовал перед отцом, чтобы

| |

за великую и славную службу, каковую явил могущественнейшему сеньору и отцу (нашему) дражайший и преданнейший кузен наш, Бастард Орлеанский, граф де Дюнуа и де Лонгевилль, а также нам лично, во время снятия осады, каковой англичане подвергли город Дьепп, сказанное же дело было первым, увенчавшейся нашей победой, и в каковом же деле кузен наш служил нам лично и через посредство великого множества людей своих, как то благородных, так и иных, а также имуществом своим, ничего не жалея, отдаем ему весьма добрую долю денежных вспомоществований, каковыми будет обязана и обложена волей Генеральных Штатов земля наша, именуемая Дофине, а также земли в Вобонне, относящиеся к таковому Дофине и принадлежащие сказанному кузену нашему, дабы из года в год в течение всей жизни его ему отчислена была некая сумма, каковую сказанная доля может поставить | |

а попросту говоря назначить его генеральным сборщиком налогов в принадлежащей дофину провинции Вальбонне с правом удерживать некую оговоренную ее часть в свою пользу. Касательно «пожизненности» выплаты, наш трезвомыслящий герой не заблуждался, понимая, что прижимистый дофин может в любой момент передумать… но пока же, для восстановления нового владения, изрядно разрушенного войной, эти деньги явно не были лишними[15].

Переговоры о перемирии и новые заботы

|

Между тем, в большой политике также наметился очередной сдвиг. 22 января 1444 года в Сомюр, где Бастард в это время уже успел присоединиться к вечно кочующему двору, были доставлены охранные грамоты для будущих французских послов, дающие им право беспрепятственного перемещения по земле, еще остававшейся в руках английских захватчиков. Для того, чтобы очередной рыцарь-разбойник не смог проигнорировать королевский приказ и воспользоваться удобным моментом, сопровождать их на всем пути обязаны были (со своими отрядами) граф Саффолк и Адам Молейнс, хранитель Малой Печати английского монарха. Карл Французский дал распоряжение двору перебраться в Монтиль, в то время как английская делегация расположилась в Ле-Мане.

Да, времена изменились, глумливая кличка «буржский король» навсегда канула в Лету, отныне англичанин предпочитал с дипломатической уклончивостью именовать Карла «дядей» и «французским противником»[16]. Этого последнего должны были представлять, по словам авторов того времени «герцог Орлеанский и брат его Бастард», граф Вандомский, Пьер де Брезе — генеральный сенешаль короны, и наконец Гильом Жювеналь дез Юрсен, поспешивший в столицу, чтобы загодя запастись старинными пергаментами, уже не один век бережно сохранявшимися в королевской Сокровищнице Хартий и доказывавшими неоспоримое право французского короля на владение землями, которые все еще удерживали за собой англичане (что тут скажешь, дорогой читатель. Сколь не силилось бы утвердить себя кулачное право, но даже в Средние века, многим представляющемся временем непроходимой грубости, писаный закон и общественное мнение были далеко не второстепенной силой…).

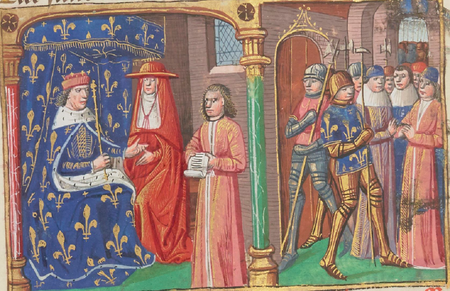

Между обеими странами на время переговоров было установлено официальное перемирие, после чего французская делегация со всей торжественностью была принята в Ле-Мане. Ну что же, все складывалось к лучшему, теперь уже английской делегация под охраной французов следовало прибыть в Тур, куда уже успел перебраться французский двор. Со всей помпой англичане вступили в город 16 апреля 1444 года. В замке Монтиль им немедленно была дана королевская аудиенция, и Карлу вручены были очередные послания от Генриха Английского, в которых адресата уважительно именовали «Высокороднейшим и превосходнейшим принцем, дражайшим французским дядей нашим», при том, что Генрих, как бы невзначай, оставлял за собой титул «короля Англии и Франции».

1 мая блестящий кортеж рыцарей и дам, равно английской и французской национальности, отправились в поля, праздновать традиционный для этого дня весенний карнавал[16], затем череда празднеств продолжалась по причине помолвки между Карлом Мэнским (младшим сыном Иоланды) и 14-летней Изабеллой Люксембургской, причем англичане и французы пировали за одним столом, и сражались бок о бок во время турниров!

Впрочем, за водоворотом банкетов, пиров и танцев, неизменно сопровождавших подобные мероприятия, герцог Карл Орлеанский и «брат его Бастард» не думали забывать об интересах семьи. Как мы помним, в английском плену уже более тридцати лет томился младший сын Людовика и Валентины — Жан Ангулемский, отправленный в Англию в качестве заложника еще в начале братоубийственной войны между арманьяками и бургундцами. Несчастный провел за решеткой почти всю свою сознательную жизнь — с 12 до 44х лет, при том, что его братьев никак нельзя было обвинить в жестокости: ресурсов герцогства просто не хватало для того, чтобы заплатить грабительский выкуп сразу за двух человек!… Сами англичане отнюдь не горели желанием расставаться со своим пленником, однако, на сей раз на стороне братьев оказался Саффолк, слишком хорошо помнивший, как Бастард по-рыцарски отпустил его на свободу «пятнадцатью годами ранее, или около того», не пожелав взять ни единого су в качестве выкупа. Саффолк активно вмешался в торги, и под его нажимом, официальный «хозяин» пленника герцог Сомерсетский 12 апреля 1444 года наконец-то согласился уступить свою добычу за 72 тысячи салюдоров, из которых 12 следовало выплатить немедленно, в то время как 60 должны были последовать уже после освобождения принца, которому было дано соизволение прибыть во французский Шербур[17].

Между тем переговоры продолжались — ради заключения прочного мира, французы были готовы уступить противной стороне Гиень, Керси, Перигор, Кале и Гинь — при условии, что за земли эти английский король принесет Карлу полагающуюся вассальную присягу. Англичане со своей стороны заявили, что готовы довольствоваться Нормандией — но на правах суверенного владения. Ситуация вновь заходила в тупик, и прочный мир вновь отодвигался в туманное будущее, сменяясь надеждой на долгое перемирие, в течение которого… многое могло измениться с обеих сторон! Закрепляя достигнутое, в жены королю Генриху Рене Анжуйский, король Сицилии (старший сын покойной королевы Иоланды) должен был отдать свою младшую дочь. За будущей английской королевой давалось 100 тыс. золотых экю в качестве приданого… и здесь все чуть не сорвалось. По какой-то причине, Рене вдруг заупрямился и отказался отдавать что-либо за исключением суверенных прав на острова Майорка и Минорка. Англичанин, ожидавший много большего, вспылил, скандал срочно пришлось тушить… но, к счастью, соглашение было достигнуто несмотря на все рогатки. Немалую роль в этом сыграли чувства английского короля, который словно мальчишка влюбился в свою красавицу-невесту (чувство это он сохранит до конца своей жизни). Так или иначе, усилиями дипломатов с обеих сторон, 22 мая монархи пришли к соглашению, двумя днями позже в церкви Сен-Мартен состоялась пышная церемония помолвки, и тем же вечером обе делегации весело пировали в аббатстве Сен-Жюльен [17].

14 мая 144 года в Туре, где временно расположился вечно кочующий королевский двор наконец-то начались переговоры о перемирии между обеими воюющими странами, и долгожданное перемирие, предусматривавшее полное прекращение военных действий до 1 апреля 1446 года наконец-то было подписано. Это случилось 28 мая, в Туре[17], причем «хранителем» его, то есть человеком, должным приглядывать за обеими сторонами, и вовремя сдерживать их воинственные порывы был назначен, как вы уже догадались, читатель, Бастард Орлеанский, граф де Дюнуа и де Лонгевилль. Впрочем, оба брата, пожалуй единственные на этом веселом празднике, не разделяли всеобщего воодушевления. Причины тому были чисто личного характера: 17 мая неожиданно для всех скончался граф Сомерсетский, его наследники отнюдь не горели желанием исполнять договор, подписанный ранее покойным, и освобождение Жана Ангулемского опять отодвигалось в неопределенное будущее. Отчаянию пленника не было предела, именно в это время этот мягкий и долготерпеливый человек впервые позволил себе упрек по отношению к братьям: «Ежели друзья мои не могут помочь мне в столь малом деле — писал он Бастарду — Я близок к тому, чтобы полагать себя покинутым.»[18] Надо сказать, что Жан Ангулемский был несколько несправедлив, хотя еще не мог знать об этом, и время его освобождения стремительно приближалось. Однако, вернемся в большую политику.

Хлопотное перемирие

|

Что касается «английского брака», он в скором времени станет реальностью, однако, счастья юной Маргарите не принесет. Действительно, слава о ее красоте гремела на всю Европу, и в Англии ее ждали почести и восхищение влюбленного супруга, однако, по свидетельству очевидцев, невеста всю дорогу через пролив плакала, не осушая глаз, как будто предчувствовала свою нелегкую судьбу. В скором времени после ее прибытия, рассудок короля окончательно помрачится, и в Англии еще долго будет продолжаться кровавая война Роз. Королева Маргарита в течение многих лет будет удерживать в своих тонких руках бразды правления, люто сражаясь за будущность уже «своей», Ланкастерской династии, но проиграет хладнокровному Генриху Тюдору, который терпеливо выждав, когда та и другая сторона окончательно истощат себя, наденет на голову английскую корону. Безумный король будет тайно убит в лондонском Тауэре, а его воинственную супругу вышлют вон из страны. Уезжая, королева Маргарита оставит на троне алую розу Ланкастеров. В Анжу она вернется уже после смерти обоих родителей, и не пожелав более выходить замуж, тихо угаснет, постаревшая и всеми забытая, в тиши анжерского дворца.

Впрочем, мы опять забегаем вперед. Бастарду сорок два года. Крепкий мужчина, в расцвете здоровья и сил, проводящий большую часть времени в седле — на охоте, войне, в путешествиях, он по-прежнему готов служить своему королю как на дипломатическом, так и на военном фронте, и надо сказать, что услуги эти в скором времени будут востребованы[19]. Добрый друг всесильного королевского министра финансов Жака Кера, пользующийся полным доверием фаворитки Агнессы Сорель, он, казалось, поднялся к вершинам своей карьеры. Хроникер Шастелен не без иронии замечает, что «там, где желаемого нельзя было добыть мечом, язык его одерживал верх и смягчал сердца власть предержащих»[20].

Пока что перемирие стало реальностью — пусть сомнительное, время от времени нарушавшееся горячими головами с той и другой стороны, все же оно давало возможность стране вздохнуть свободней, а ее властителю — привести в порядок самые неотложные дела. В частности, речь шла об упрочении границ, против алчности соседей, давно заглядывавшихся на ослабевшую от бесконечной войны богатую Францию, кроме того хорошо было бы отправить прочь, за границу разношерстные банды наемников, по-прежнему тиранившие и обиравшие население там, где для того предоставлялась малейшая возможность[21]. Естественно, приоритетными оказались сразу несколько направлений, и в королевском совете разразился нешуточный спор, в котором каждая из противоборствующих сторон всеми силами пыталась перетянуть одеяло в свою сторону. Карл Орлеанский (и чисто из семейной солидарности — его более трезвомыслящий брат) предлагали всеми силами французской армии обрушится на миланского герцога, чтобы раз и навсегда отбить у этого юного выскочки охоту к интригам. Дофин со своей стороны настаивал на немедленной атаке против швейцарских земель, где ему грезилась воинская слава и огромная добыча; загодя собранное для этого похода разношерстое наемное войско было готово выступить по первому знаку. И наконец, король Сицилийский Рене (он же герцог анжуйский, старший сын Иоланды), предлагал направить удар в восточном направлении. Это должно было укрепить его позиции в Лотарингии, которая за долгие годы, пока ее господин находился в плену и в бесконечных итальянских походах, почувствовала вкус независимости, и вовсе не желала ныне возвращаться к прежнему повиновению. Но справедливости ради следует заметить, что кроме чисто меркантильного за этим предложением прослеживался и очевидный государственный интерес, что особенно подчеркивал Пьер де Брезе, доверенное лицо старого короля, одновременно никогда не забывавший, что именно анжуйцы подняли его из безвестности к вершинам государственной власти.

Итак, Пьер де Брезе не без основания обращал внимание Карла, что восточный поход во-первых, произведет отрезвляющее действие на германского императора, давно заглядывавшегося на земли Восточной Франции, во-вторых, послужит отличным предостережением для Филиппа Бургундского, более чем скользкого союзника, требовавшего постоянного присмотра и бдительности, который за это время уже успел без шума прибрать к руках Люксембург, единственная наследница которого — Елизавета фон Герлитц не имела достаточно сил для защиты своего владения. В конечном итоге, именно этот план был принят, после чего Карл Орлеанский, несколько уязвленный королевским пренебрежением, в сопровождении брата[20], предпочел вернуться восвояси. Его досада со временем увеличилась еще более так как королевские войска одерживали победу за победой — без него и скажем прямо, против его воли! 25 августа дофин одержал блестящую победу над швейцарцами, при том, что их дисциплина и маневры на поле боя произвели на юного Людовика столь глубокое впечатление, что он немедленно заключил союз с побежденными, выступив в качестве посредника между ними и германским императором, пытавшемся присвоить себе Цюрих, чтобы император оказался сговорчивей, изголодавшиеся по военной добыче орды наемников были переправлены а Альзас — 14 сентября под властью французской монархии оказался Эпиналь, и торжествующий герцог Рене со всей подобающей пышностью принял короля Карла у себя в Нанси, где двор оставался до 25 мая, следующего, 1445 года. 23 февраля все в том же новом году, между императором Фридрихом III и Карлом Французским был в Трире был подписан окончательный мир, принесший Франции Верден и Тулон, которые с этого времени стали неотъемлемой частью ее территории[22]. Впрочем, вернемся к началу лета 1444 года, чтобы продолжать следить за судьбой нашего героя.

В это время из Англии гонец привез Бастарду очередное послание. «Дражайший и возлюбленнейший брат [мой] Бастард, — писал из своей темницы Жан Ангулемский — Молю и заклинаю вас, сколь то в моих силах душевных, принять ведение такового дела в свои руки, ничего для того не жалея, в чем я полагаюсь на вас, как на человека, к каковому я питаю и должен питать всеобъемлющее чувство доверия…»[20]. Надо сказать, что Жан Орлеанский не остался глух к этой отчаянной мольбе, исхлопотав очередное разрешение короля на переговоры с англичанами, он поспешил удалиться прочь от вечно кишащего интригами двора, где уже нашлись желающие обратить себе на пользу уязвленную гордость герцога Карла, и 24 июня вернуться в Блуа. Как видно, одного серьезного урока, когда-то ему преподанного хватило на всю жизнь — вплоть до конца Бастард неизменно будет придерживаться однажды избранного пути. Четыре дня спустя вдогонку ему полетело очередное послание из Англии: «Мне хотелось бы, чтобы вы приложили дополнительные усилия, дабы хлопотать о том при королевском дворе, ибо по мнению моему, это послужило бы к великой пользе вашей, и величайшему благу для нас обоих!»[23]. Впрочем, пока наследники покойного Сомерсета тянули каждый к себе, никакие переговоры были невозможны; требовалось выждать какое-то время.

Пока же дома его ждали добрые известия, супруга во второй раз была беременна, и разрешения ждали в начале осени. Возможно, в ознаменование столь радостного события, а также в благодарность за неизменную поддержку и помощь, старший брат распорядился отправить Бастарду «два сосуда из позолоченного серебра, с крышками, несущими на себе изображение герба сказанного монсеньора герцога, вкупе с двумя высокими кувшинчиками, снабженными цепочками а также дюжину стеклянных чашек, с донышками [из золота] в форме [геральдического] солнца». Финансовые дела также, казалось, пошли на лад, так что по согласованию с супругой, наш Бастард решил отложить некую сумму на ремонт замка в Лонгевилле и постройку нового, в Шатодене, должного служить обоим супругам постоянной резиденцией. Кроме того, он загорелся идеей приобрести у Жана Дальона сеньорию Шатореньо, причем цена сделки должна была составить 20 тыс. золотых экю. Для этой цели сестра Маргарита 8 сентября позволила ему заложить у ростовщиков свои драгоценности: «остроконечный бриллиант, весьма крупного размера, четыре крупные жемчужины, рубин. Засим же четыре крупных яхонта, могущие весить до восьмидесяти карат, три крупных жемчужины, и в обрамлении таковых крупный бриллиант, со множеством граней, каковые [драгоценности] сказанные Берар и Бенуа отдали в залог за 3 тыс. экю, в счет причитающихся 11 тысяч экю, должных за покупку Шатореньо, и каковые же драгоценности сказанные Берар и Бенуа обязались выкупить при наступлении следующего за тем Рождества»[23].

Возвращение Жана Ангулемского, и рождение Жана, сына Бастарда

|

Между тем, как и ожидалось, в конце сентябре 1444 года, у графа Дюнуа родился наследник! Мальчика назвали в честь отца — Жаном, казалось, счастливые родители втайне мечтали, что когда-то юные Жан и Мария пойдут по их стопам — он станет полководцем и графом, она — благополучно выйдет замуж, и продолжит род Дюнуа по женской линии. Несомненно, к радости примешивалось и некое чувство опасения — в те времена детская смертность была огромной, и мальчики, надо сказать, выживали реже чем их сестры, так что молодые родители могли почувствовать себя совершенно спокойными за малыша, когда ему исполнялось три года… и все же, это был настоящий повод для ликования!… Едва поднявшись после родов, вместе с супругом, графиня де Дюнуа отправилась на поклонение Св. Деве в издавна любимую ими обоими церквушку Нотр-Дам де Клери, отстоявшую на два лье от их обычной резиденции. Здесь, в благодарность Господу и Святой Деве за рождение наследника, оба принесли местному клиру свой первый дар: «Ради пользы и спасения душ своих, и по причине великой любви и привязанности, ими питаемой к церкви Нотр-Дам де Клери», назначили для местного капитула ежегодную ренту в размере 40 турских ливров, в то время как тот обязывался по окончанию заутрени, ежедневно молиться за их здравие Св. Богородице; по смерти дарителей ежедневная молитва должна была служиться за упокой их душ[24].

Воспреемником малыша от купели, конечно же, стал герцог Карл Орлеанский, церемония крещения состоялась 10 октября 1444 года, причем старший брат, как обычно, не поскупившийся на дары, внес свою лепту в дело покупки Шатореньо — 10 тыс. золотых экю [24].

А между тем, второй Жан, младший сын Валентины, был близок к отчаянию — время шло, а его освобождение не приближалось. На самом деле, Жан Ангулемский был несколько несправедлив. Бастард, вновь и вновь покидая семью и новорожденного сына, метался между двором и английским Кале, ведя бесконечные переговоры с англичанами при содействии доброжелательно настроенного к нему Саффолка, которому удалось уговорить герцогиню Сомерсетскую, наконец-то официально вступившую в права наследства, уступить своего пленника за 65 тыс. золотых экю. Эта сумма постепенно — по крохам, собиралась, оседая в герцогском казначействе в Блуа. Повторялась история старшего брата — феодальный клан пусть неохотно, приходил на помощь — рыцарская честь и родственные чувства хочешь-не хочешь брали верх над меркантильностью: 7 мая 1445 года герцоги Алансонский, Бурбонский, граф Маршский — выделили на освобождение пленника по 10 тыс. золотых экю каждый, столько же внес в общую кассу наш Бастард, как мы помним, его материальное положение значительно улучшилось в результате дарений последних лет. Старший брат, Карл, вложил вдвое больше, и наконец, маршал де Лоеак, супруг Марии де Рэ, занявший при дворе место ее казненного отца, из своих достаточно скудных запасов отделил еще 5. Коротко говоря, деньги были собраны, и наконец-то король пожелал очнуться от своей долгой летаргии и активно вмешаться в переговоры. Кто знает почему, быть может, состарившийся в плену Жан Ангулемский, младший сын своего отца, казался ему неопасным, или будущее рода Валуа на троне Франции уже не вызывало беспокойства?

Так или иначе, слово и поддержка монарха стали решающими, и наконец, 31 марта 1445 года постаревший, осунувшийся, изменившийся до неузнаваемости Жан Ангулемский вернулся во Францию.

| |

Дражайший и возлюбленный брат мой, — писал он Бастарду — позвольте выразить мое вам почтение… Спешу вас уведомить, что сегодня я получил свободу из рук кузена моего Саффолка, и ныне обретаюсь в Лувье, в полном здравии, в каковом городе был принят с великим почетом… С Божьей помощью я в скором времени увижу в полной мере смогу отблагодарить вас, коему я обязан своим освобождением, о чем меня уведомил кузен Саффолк, желающий также выразить свое вам почтение… | |

На следующий же день после прибытия он поставил свою подпись на документе о передаче графства Дюнуа в вечное владение нашему Бастарду. Таким образом, с юридической точки зрения сделка становилась безусловной и уже никем и никогда не могла быть оспорена[25].

По необходимости, Жан Ангулемский отправился в Нанси, где в это время находился кочующий двор короля Карла VII. Бесконечная череда празднеств в честь его освобождения — пиров, турниров, балов (шутка ли — из английского плена вернулся четвертый по значимости вельможа королевства!), бывшему пленнику, привыкшему к тишине своей темницы — была скорее в тягость. Зато куда более приятный подарок ему приготовил Бастард, уже успевший избрать для много выстрадавшего младшего брата юную невесту — Маргариту де Роган, представительницу одной из знатнейших и самых богатых бретонских фамилий. Кстати сказать, здесь же игралась свадьба «по представительству» между Маргаритой Анжуйской и королем Генрихом, позднее, в сопровождении герцога Йоркского молодая королева английская отправится на свою новую родину и будет коронована 30 мая 1445 года[25]. Сразу по окончании свадебных торжеств, Жан Ангулемский с молодой женой поспешил вернуться в свои владения. Он не оставит следа в истории, и тихо проведет оставшиеся годы вдали от дворцовых интриг и военных бедствий, в уютном семейном кругу. Судьба наградит его с большим опозданием, когда внук этой пары взойдет на французский трон под именем Франциска I.

Между тем в стране назревали очередные немаловажные события. Реформа армии, выстраданная столь огромной ценой, к которой, как мы помним, приложил руку и наш Бастард, наконец-то становилась реальностью. Армия нового типа должна была состоять из 15 отрядов по сто «копий» каждый, под управлением 15 командиров, полностью ответственных за дисциплину, выучку и снаряжение своих людей. Всем прочим, не нашедшим себе места в новых условиях было приказано «тотчас же и без всякого промедления вернуться в землю, из каковой они явились ранее, не грабя и не разоряя более бедных людей.» В полумесячный срок банды наемников, в течение последней сотни лет державшие в страхе всю Францию перестали существовать[26]. Кроме того, реальностью стала налоговая реформа, загодя подготовленная новым канцлером Франции Жювеналем дез Юрсеном (занявшим место недавно скончавшегося епископа Реймсского Реньо), и министром финансов короны Жаком Кером. Желая упорядочить взимание налогов, а также облегчить в какой-то мере положение разоренных войной крестьянских и городских семей, было объявлено что «Радея о равенстве между подданными нашими, касательно налогов и сборов, необходимых ради спокойствия и защиты королевства нашего, желаем, дабы отныне таковым не приходилось добровольно или вынужденно принимать на себя бремя налогов и воспомоществований, от каковых освобождаются другие под предлогом привилегий, духовного сана или же иной причины…»

Но вернемся к нашему герою. В качестве жеста доброй воли он уступил вернувшемуся из плена брату, которому, конечно же, отчаянно не хватало средств, город Роморартен со всеми его доходами, и 19 июня со всем гостеприимством принял в Блуа очередную делегацию, состоявшую из графа Вандомского, архиепископа Реймсского Жювеналя дез Юрсена (брата королевского канцлера), а также собственного заместителя Рауля де Гокура и Этьена Шевалье[26]. Государственные дела, как обычно, не ждали, и Бастарду на сей раз предстояло встать во главе посольства, явившегося к тему в полном составе, чтобы затем направиться в Лондон, с очередной попыткой заключить с английским королем прочный мир. Без особой надежды, надо сказать, но как известно, попытка ничего не стоит, кроме несколько уязвленного самолюбия, кроме того, как доверительно объяснил ему король, подобные попытки с французской стороны и постоянные отказы англичан автоматически выставляли последних в малопочтенной роли агрессоров. На пути в Лондон к Бастарду и его подчиненным присоединились также Бертран де Бово и Ги де Лаваль. Как и следовало ожидать, миссия благополучно провалилась. Впрочем, английский король в знак доброй воли согласился продлить перемирие еще на пять месяцев (до 1 ноября 1446 года — до личной встречи обоих королей, к которой надо сказать, оба стремились каждый по собственным причинам). Ну что же, результат скромный, но все же результат!.. По возвращении, Жану де Дюнуа приходится скакать без устали — из Шалона в Разильи, оттуда — в Тур и Монтиль, затем в Меён, выполняя многочисленные королевские поручения. Орлеанский Бастард становился по-настоящему незаменимой фигурой при дворе.

Дофин и Бастард

|