Эрик Сати/Список сочинений почти полный/Часть третья

| ← «Эрик Сати. Список сочинений почти полный. Часть вторая». |

«Эрик Сати. Список сочинений почти полный. Часть третья» ~ 1914-1924 год автор Юрий Ханон |

Содержание |

Э р и к — С а т и — П е р в ы й

Erik — Satie — I-er [комм. 1]

(справка для неграмотных)

Преждесловие

|

...И здесь я опять не нарушу данного себе слова.

...И снова, замаскировавшись под педанта, повторю от начала — и до следующего начала. Сказанное трижды, — оно нисколько не теряет своего исконного смысла и на шестой раз. Дорогой друг...

Не будем напрасно кривить душой. Так было. За 59 (пятьдесят девять, прописью) лет своей не слишком-то длинной и не слишком-то перетянутой жизни мсье Эрик Сати сочинил не слишком-то много музыки. Не слишком-то много. Да. Точнее говоря, не совсем так. Сочинил он значительно больше, чем записал. А записал значительно больше, чем осталось. Здесь. Среди меня и ещё нескольких ... чудом уцелевших. С тех пор.

Конечно, я сейчас не стану напрасно разжёвывать и подносить вам под нос на подносе всё точное знание: почему так случилось. Произошло... Довольно с меня и того, что ужé пришлось сказать, прямо и косвенно, не имея для того ни малейших причин. И ещё, между прочим, придётся сказать ниже. Целую массу слов. Да... — Кстати говоря, как раз здесь и находится одна из причин, почему Сати не пожелал и не смог пожелать оставить после себя наследие больше, сочнее, длиннее, крупнее... Попросту ему для того не хватило — глупости.[комм. 2] Всего лишь — одной глупости, а больше — ничего. Той самой глупости, которая меня (пока ещё) заставляет (adverso flumine) всё-таки выписывать, вопреки всему, эти буквы, слова, фразы и строки, в высшей степени неочевидные.[комм. 3]

В таком случае, будем говорить проще. Грубее. В лоб. У господина Эрика Сати далеко не всегда хватало наглости (или Двигателя внутреннего сгорания) на то, чтобы работать исключительно из-под себя, и для себя. Без внешнего «заказа» и стороннего участия (и здесь я опять повторяюсь, как господь бог или его ассистенты из числа рукокрылых). Или скажем ещё проще: без той жалкой платы, мзды и прочей шелухи, которую люди привыкли (за главное дело своей жизни) добывать, доставать или вырывать друг из друга. На собственное благо.

Стыдно сознаться, но едва ли не всякий раз, оглядываясь на его самые продуктивные годы жизни, ранние (в возрасте 22-33 года) и поздние (в возрасте 44-55 лет), когда вместо жалких крошек он мог оставить увесистые буханки своих уникальных трудов, с трудом могу удержаться от плевка (мягко скажем) в адрес современников. Причём, — совершенно не важно — чьих именно. Его... или моих, например. Сегодня или в 1914 году. Через сто лет или в эпоху кротчайшего Диоклетиана. Плевать (в какую). Ибо их основные свойства — не имеют ни срока годности, ни срока давности.

Эти обыватели, этот банальный субстрат жизни (или бéнтос), увлечённо занятый повседневным процессом добывания, потребления, переваривания и обратного извергания продуктов собственной жизнедеятельности, как всегда наплевал — туда, на Главное. Потому что его не имел (никогда) и не знал (так же). Все они, как единый организм человеческого общества, стаи, вида —всякий день — обыденно просыпались, суетились, размножались, миллионами (с огоньком) квасили друг друга в мировой войне, старели, болели и бесследно исчезали в недрах времени и земли, как и полагается всякому живущему или жившему организму. Так было. И так есть... до сих пор (и здесь я не стану открывать Америку, равно как и закрывать её обратно). Однако Эрик Сати, которому они предоставили полное право поступать точно таким же образом и жить как все, (так у них принято от века!) — он попросту не мог последовать их совету... или примеру. Да, второе выглядит значительно точнее. Он попросту не мог последовать их примеру и жить как они — по одной простейшей причине: он не был одним из них.[комм. 4] Обывателем. Бюргером. Буржуа. «Фармацевтом», наконец. А потому — единственное, чем он мог ответить на их невнимание, непонимание и небрежение — это было бездействие. Бездействие в виде протеста. Или наоборот. Как ребёнок, как маленькое прекрасное животное, — обиженный ими, он больше не стал им ничего дарить. — «Ни пяди родной земли врагу». Хорошая мысль. «Ничего просто так». Только за мзду. Только на заказ. Словно поставив перед их обезьяньими физиономиями зеркало..., пускай смотрят, пускай кривляются на здоровье. В конце концов, кто же как не они сами! — устроили свой мир таким макаром (по своему образу и подобию, как один известный композитор). А потому: идёт! По рукам. «Сегодня деньги, завтра стулья». Именно потому стульев оказалось так немного. Меньше двенадцати. Значительно меньше.

А как хотелось бы... хотя бы ещё одного лишнего... стула. На том месте, где ничего нет. До сих пор. И уже никогда... не будет. Благодаря вам, мои драгоценные...

Впрочем, для особо понятливых особ могу сказать и ещё проще. Вот, например... Глядя на прекрасные «Гимнопедии» или «Гноссиены» (несомненные вершины раннего периода Активности) — которые Эрику никто не заказывал, написанные из чистого внутреннего побуждения, — всякий раз не покидает щемящее ощущение: но почему же так мало. Всего шесть, всего три, всего ничего. Или вот ещё пример: взглянув на «Прекрасную истеричку» (поздний период Активности), нежданный «заказ» от куртизанки Кариатис,[комм. 5] становится бесконечно жаль, что именно этот Сати: зрелый, эпатажный, вызывающий и шикарный в своём почти первобытном хамстве — сделал так обидно мало, буквально по пальцам можно пересчитать! «Парад», «Пять гримас», «Истеричка». Не густо. Всего шесть, всего три, всего ничего. А чем (хотелось бы спросить) всё это время занимались наши добрые обыватели? Наши обаятельные пузанчики, бюргеры, субстрат, бентос, копрофаги?.. — на этот глупый вопрос можно не отвечать, конечно. Потому что это — чистая constanta, брат-Константин. И тогда, и тысячу лет назад они занимались в точности тем же, чем и — сегодня. Тем же, чем и — всегда. Они просто жили, по инерции потребляя жизнь внутри и снаружи себя, обеспечивая свой процесс потребления и постепенно погружаясь в донные отложения. Туда, где они теперь и есть. Сегодня, вчера, завтра. Чтобы их не было. Пожалуй, сказанного вполне достаточно: тихо и просто. Проще уже нéкуда.

Ежедневно снующие туда-сюда мерседесы и шевроле, боинги и геликоптеры, ледоколы и коловороты, — все они, заполненные людьми, нашими рáвно прекрасными (и безобразными) современниками, так или иначе, отправляются — туда. И в этом, пожалуй, единственный смысл их триумфального существования. Здесь и сейчас. И нигде более. Даже внутри себя: так они устроены.

Однако не слишком ли далеко я уклонился от центрального предмета обсуждения? (Нет). Но в любом случае: пардон, мсье. Пардон тоже и вы, мадам. Короче говоря, пардон – и точка. А потому: вернёмся немного на зад (именно так, слегка раздельно, чтобы не слишком задерживаться).

Эта статья, между прочим, четвёртая и последняя в своём роде — об Эрике Сати, — хотел бы я кое-кому напомнить.

Но поздно. Поздно... (для тех, кто хоть что-нибудь понимает). А таких здесь нет, разумеется.

Итак, скажем: «actum est», дело сделано. Потому что все «так называемые разговоры» бесполезны, раз и навсегда. Ни слово, ни металл, ни мировая война не способны существенно изменить их порядок вещей, тот порядок, который установлен сначала изнутри человеческого создания, затем — изнутри человеческого сознания, и наконец, изнутри человеческого обывания, каким бы количеством (или качеством) неособых особей оно ни определялось в каждый конкретный период времени.

Физиология. Психология. Жизнь. Внутри этого замкнутого круга происходит существование каждого организма и вся история человечества в целом. И здесь я решительно отворачиваюсь от всего, сказанного выше... или значительно выше (горла).

Потому что эта статья — всё-таки — о нём, об Эрике Сати, – вот что хотел бы я напомнить, вопреки всему. (для тех, кто кое-что ещё понимает).

А если говорить ещё точнее, то и не о нём вовсе, а о том способе, старом как этот мир, которым бравое человечество людей нормы добывает для себя всё-что-потребно «сегодня», и отодвигает всё-что-непотребно за любую видимую границу времени или пространства: будь то «завтра» или «не здесь». Так они навязывают практически невозможные условия существования для своих отдельных людей, имеющих непреодолимые комплексы Отличия. Потому что от века, от сотворения мира, от выхода из клетки зоопарка, — стаи, племена, кланы и страны требуют от каждого жить как все, как принято, как полагается, — обильно присыпая свои требования не только тальком, но и значительно более едкими порошками. И так продолжая вить верёвочку, виток за витком, пока, наконец, не зазвучит железный венец сознания нормы: «Dura lex, sed lex», — словно бы и в самом деле может существовать на свете ещё какой-то «закон», кроме той чугунной дуры всепроникающего сознания потребности, из которого и состоит весь их мир. Маленький мир, — я хотел сказать. Но снова не сказал. Промолчал.

- Потому что... как гова́ривал ещё при жизни мой последний старинный знакомый... Юрий Ханон:

« Что есть, то и без тебя есть..., а потому нет и смысла об этом разговаривать... А чего нет – так о том речь ещё впереди... И далеко – впереди... (а то и ещё дальше) ».

Конец жизни (1914—1925)

|

Краткое вступление

Разумеется, я никогда не был готов утверждать, что «дважды два – четыре», шесть, тринадцать..., ну или какая-то другая, ничуть не менее импозантная цифра. Равным образом и поставленный в заголовке «конец» (имея в виду конец жизни, конечно, потому что, в конечном счёте, любая жизнь конечна, включая и вашу, мадам) не должен означать ничего иного, кроме последней части... отчасти статьи и жизни. Или, говоря словами моего старинного друга, очередное «Je retire» — и как всегда, прочь отсюда, за пределами которого происходит уже нечто иное, совершенно скрытое от глаз всех тех, кто остался здесь.

И всё же... не будем плодить скорбь разговорами ни о чём. Поскольку конец жизни для Сати, этого вечного безнадёжного Инвалида от человеческой стаи — стал вершиной. Безусловной вершиной. Ещё одной вершиной, на которую он вскарабкался (и здесь я повторюсь) снова adverso flumine, вопреки всему, и вопреки всем. — Такой же вершиной, как его ранний прорыв (22-33 года), давший потрясающие «зелёные яблоки» тех открытий и прорывов в искусстве, которыми сполна воспользовались другие (не он сам). Воспользовались... и даже присвоили. Спустя пять, десять, двадцать, пятьдесят и сто лет. Благодаря первой вершине (хотя за что её благодарить, в самом деле, — она не принесла ничего, кроме горечи поражения, безвестности, насмешек и нищеты)... Так вот, благодаря своей первой вершине, — я продолжаю, — Сати стал предтечей, прекурсором (précurseur) на добрый век вперёд. Одновременно и признанным... прекурсором, и непризнанным, — которого, стыдно сказать, приходится снова и снова открывать и доказывать вплоть до сегодняшнего дня (этим олухам стайного сознания, гордо называющим себя «профессионалами»). Пускай им земля будет прахом, — pardon, забыл как это говорится по-русски. Разумеется, подобное поведение со стороны людей клана более чем понятно, объяснимо и может быть названо «вечным». Если они (профессионалы) с удовольствием пользовались его открытиями, — считая их своими, то зачем же им теперь, законным наследникам Славы Веков, ни с того, ни с сего, признавать себя — нахлебниками, да и кого! — жалкого выскочки, бастарда, человека, ни разу не признавшего их права на власть. Пускай даже маленькую, но Власть — над своей частью, уделом мира (скажем так: краткая замена слова «профессия»). Этот человек... столь нагло и небрежно одаривший их — без причины, зависимости и традиционной позы подчинения... Любое напоминание о нём неприятно. И мало того, что подобное поведение дурно и обидно (с моей стороны), так ещё и пахнет дурным вос...питанием. Потому что никогда не следует становиться на пути их питания (святая потребность и долг мира перед каждым желудком). Тем более, когда речь идёт о славе, традиции и других... нерушимых принципах устроения всякого клана. И тогда святым становится уже другое слово: «чужой». Тот, которого можно иметь и пинать..., а затем изгнать, или убить (частный случай изгнания). Можно всем, кому только будет потребно. Всем, начиная от дяди-Дебюсси, который воспользовался ранними открытиями в полной мере, сразу и сейчас (на голубом глазу глядя прямо в глаза своему «другу», и предтече), и кончая каким-нибудь бесконечно отдалённым в пространстве времени Стивом Райхом, которому и вовсе без нужды было вспоминать о своём биохимическом прекурсоре столетней давности. Америка далеко. А голова — ещё дальше.

Оставим этот пустой разговор.

Потому что сейчас я скажу главное: конец жизни Эрика Сати всё-таки стал... — он стал второй вершиной, adverso flumine. Когда силой воли и обстоятельства, этот чудак, неудачник и маргинал всё-таки вышел из жирной густой тени своего доброго друга-Дебюсси, и наконец-то перестал быть тайным предтечей и нелепым первопроходцем, словно бы случайно наступившим на что-то нехорошее. В темноте. В лесу. Или на газоне сада Люксембург. Теперь он тоже стал... немного того... композитором. И даже более того, в последние пять лет жизни (хотя и ненадолго), но Эрик Сати превратился в Главу, Учителя и даже парижскую знаменитость, отчасти странноватую, отчасти — скандальную. Но всё же – такую, от которой уже нельзя было запросто отмахнуться (как от мухи)..., забыть и замолчать. Ведь это только благодаря им, последним годам его поздней вершины (44-55, если ещё не позабыли), мы сегодня вообще знаем его имя, совершенно особенное & отдельное посреди единообразного до унылости ландшафта профессиональной музыки. В противном случае, он пропал бы — без малейшего следа — в потоке «обнявшихся миллионов», гомогенных и нерасчленимых, как это случается во всякие времена с тысячами патологических гениев и чудаков, о которых мы сегодня ничего не знаем, и не узнаем впредь, пока жив этот маленький мир. А уж это я вам обещаю ... и даже гарантирую ... лично.

Вот почему сегодня я имею шикарный повод, (и не более того!) разом нарушив все традиции разума, сказать несколько слов о том, что́ люди предпочитают не знать ... или забывать, повинуясь вечному голосу своего субстрата. Внутреннего субстрата, я хотел — сказать. Заутробного.

Воспользовавшись — им..., — точнее говоря, примером, пускай и уникальным, но вовсе не универсальным.

Личным примером Эрика Сати, если вы уже́ заметили.

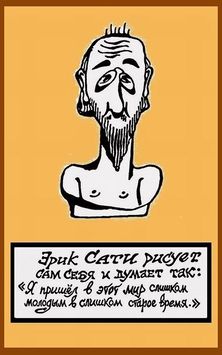

Увы, даже глубоко отдельный человек, Высокий Инвалид (по моей классификации) всё-таки не волен освободиться вполне от окружающего его человеческого ландшафта. Так или иначе, он будет продолжать таскать повсюду за собой остатки, обрывки своего коллективного сознания и почти такого же — тела. Тем более не волен был освободиться Эрик Сати, который никогда и не пытался ставить перед собой такой задачи. Или пытался, ставить..., но не перед собой. Прежде всего потому..., (и не только потому) 1914 год стал для него очень тяжкой чертой, ещё раз поделившей остаток его жизни на части. Пожалуй, можно сказать так: этот год стал для него таким же тяжким, как для всей Европы, и даже ещё тяжелее. Начало Мировой войны (тогда она ещё не была Первой, но только «единственной») резко оборвало долгожданное и запоздалое движение наверх, к известности и успеху, которое только-только наметилось в последние три года. Потому что... (хотел я сказать) совсем неспроста его рука всего год назад несколько раз вывела под своим надгробным бюстом странные на первый взгляд слова́: «я пришёл в этот мир слишком молодым в слишком старые времена». Но так было..., со всех сторон. — Заблудившийся предтеча, почти пятидесятилетний «молодой композитор»... И только теперь, маленькими шажками — слишком старое время понемногу на́чало догонять своего отщепенца, слишком сильно забежавшего вперёд. Смешно сказать, — но ещё смешнее промолчать. Не так ли?

Однако постараюсь выглядеть немного конкретнее, как это у вас якобы принято. Одну минутку, сейчас покажу (пальцем). Итак, если говорить по порядку..., то первая половина 1914 года (это было ещё до начала войны, если кто не помнит) выдалась почти прекрасной (как всегда, или даже хуже). В начале февраля недавно законченная сочинением пьеса Сати «Ловушка Медузы» (с музыкой того же господина)[комм. 6] «выдержала» целое одно представление (премьеру, не иначе) в домашнем театре одного из учеников и поклонников Сати, будущего композитора и критика Ролана-Манюэля. В пьесе играли все родственники, начиная от родителей и брата, и кончая невестой, — сам автор пьесы исполнял роль человека-оркестра (на рояле, о чём речь будет идти особо), а роль публики взяли на себя немногие приглашённые, близкие знакомые семьи Леви – из числа парижской богемы, среди которых оказалась художница Валентина Гросс: лучшее человеческое приобретение Сати за добрый десяток лет... Узкой публике пьеса широко понравилась, чтобы не говорить лишних слов. И ради того же, скажем просто: здесь Сати снова оказался «предтечей» — впервые представив нечто вроде театра абсурда или сюрреалистической пьесы, — за 10-20 или даже 40 лет до появления оных на подмостках (театра, наверное).[2]

Не прошло и полумесяца, как Сати получил едва ли не первый свой заказ на музыкальное произведение: настоящий, шикарный, респектабельный, на целые три тысячи (3000) франков. Подобного шика Сати не видал ещё ни разу в жизни. Только подумать! — три тысячи франков, самых настоящих франков..., — за сущую ерунду, пустяк, каллиграфический сборник крошечных пьес для фортепиано под названием «Спорт и развлечения» (и каждая из них ещё с иллюстрациями какого-то незнакомого художника). Однако... этот заказ (почти инкогнито) принесла ему Валентина. Валентина Гросс. Правда, незадолго до Сати от этого невообразимого заказа отказался — Стравинский, «настоящий, успешный композитор», (совсем не то что Сати! — прости господи) который не страдал от недостатка заказов и мог себе позволить – не только выбирать, но и отказываться. Но даже эта досадная мелочь нисколько не портила триумфа. Три тысячи франков. И всего месяц-полтора работы. Одно слово — шик! Браво, Валентина! Такого ещё не видывал свет! — слишком старый для такого молодого..., слишком молодого «композитора музыки».[комм. 7] На вырученные деньги (гонорар, какое непривычное слово!) Сати, кажется, впервые за двадцать лет купил себе костюм, настоящий, так что даже смог посетить салон княгини Полиньяк, а также и её саму. Раньше от светских раутов приходилось отказываться, исключительно (или почти) только из-за дыр в штанах.

[2]

|

На этом фоне, пожалуй, уже не слишком тяжёлым выглядело очередное «Je retire», после полутора лет работы на посту «слегка ехидного хроникёра», Сати (не без скандала) покинул «Музыкальное обозрение» (Revue S.I.M.) – между прочим, не последнюю роль в этом сыграл друг-Дебюсси (на этот раз без подробностей). Ох, если бы вы слыхали, мадмуазель, ка́к он орал (в очередной раз)... Как же он орал на своего предтечу (и совершенно незаслуженно, нужно сказать). А потóм — не извинился..., как всегда. И «Музыкальное обозрение» тоже не извинилось.[2]

«...Клод всё толстел, бедняга, грузнел шеей, туловищем, задницей и ужасно маялся: то ли от болезней, то ли от безделия, сразу не поймёшь – от чего больше. Он стал совсем злым, нервным, дёрганым, чуть что – мгновенно срывался на крик и был во гневе ужасен, как испанский бык в образе Зевса... или наоборот. Шея и холка мгновенно багровела, глаза стекленели, а лицо покрывалось какими-то лиловыми труповатыми пятнами. Особенно было неприятно, что причина вспышки его раздражения могла быть совершенно любой, но чаще всего – даже вовсе безо всякой причины».[2]— Эрик Сати, Юрий Ханон: «Воспоминания задним числом»

Но, положа руку на сердце, всё это были круглые... мелочи. По сравнению с тем, что начало удаваться, понемногу. Впервые в жизни... Концерты. Заказы. Знакомства. Признание. Связи. Среда (страшно сказать, почти профессиональная). Всего этого раньше у Сати не было. А теперь как-будто на́чало появляться, потихоньку.

А затем настал июль 1914, и в этой машинке что-то резко испортилось. Сначала в Сараево убили какого-то эрцгерцога Фердинанда, лицо до той поры не слишком-то значительное..., а затем, 31 июля застрелили и Жореса, главное (действующее) лицо социалистической партии Франции, который громче всех выступал против войны и был последним препятствием на её пути. На пути объявления войны с Германией — такой долгожданной, такой выстраданной. Больше сорока лет они ждали этого момента. И вот, наконец-то. Дождались. Дальше – больше... События развивались с ускоряющейся быстротой. 1 августа 1914 года Сати вступил в социалистическую партию (посмертный набор памяти Жореса), а уже 2 августа Франция вступила ... не скажу во что. Теперь это у вас называется Первая мировая война. А тогда – это выглядело просто как бойня, причём, такая бойня, каких до сих пор не бывало в истории этого человечества. Как много они придумали и применили впервые, друг для друга, эти славные человекообразные... Танки. Самолёты (про пулемёты я даже не заикаюсь, дело старое). Скорострельная артиллерия. Ковровые бомбардировки. Химическое оружие. И бактериологическое тоже (кстати, и то, и другое, последнее... было великолепно предсказано и со всем военным задором описано дядюшкой Альфонсом Алле на добрых двадцать лет раньше в рассказе «Экономический патриотизм»).[4] Однако оставим..., снова оставим их на том месте, где они обнаруживают себя каждый век и в любую эпоху.

В конце концов, не каждое же слово в строку. Некоторые — и в столбик, если понимаете.

Да.

Лучше скажем так, просто и холодно: для Сати эта война стала катастрофой, ещё одной катастрофой (среднего размера, как это чаще всего бывает). В середине августа социалист Сати уже патрулировал населённый пункт Аркёй-Кашан — в составе социалистической милиции. Прямо скажем: занятие было не слишком-то обременительным, но и не слишком-то занятным (о пользе я и не заикаюсь). Скорее, оно было — символическим, для «композитора музыки». Но хуже всего стало другое. В первый же месяц республиканское правительство приняло «закон о военном положении», в котором отдельным образом содержался сногсшибательный пункт..., всего лишь один пункт — о полном запрете всех, (я не оговорился: всех!) – публичных мероприятий. Начиная от театра и кончая ... известно чем. Тоже публичным. Париж катастрофически пустел. Заработать стало негде, пускай даже крохи. Музыканты, актёры, поэты... все разъезжались: кто куда. На фронт или в другую сторону́. — Сати ... не подлежал мобилизации по возрасту, «лысый от рождения», только это освободило его от прекрасной судьбы патриотического пушечного мяса... или великолепного камика-цзе, каким стал в эти дни другой «композитор музыки» (и тоже чудак, несомненно) Альберик Маньяр. Будучи освобождённым от всеобщей мобилизации, кажется, впервые в жизни Эрик Сати оказался уже не «слишком молодым в этом мире, слишком старом». Но и только: другой прибыли на войне не обнаружилось. Трёх тысяч франков шикарного гонорара (такого сказочного, такого довоенного) с трудом хватило дотянуть до конца 1914 года..., и кое-какие жилкие крошки из них перепали на «Три поэмы любви» вместе с их прекрасным предметом (ноябрь 1914). Правда, альбом «Спорт и развлечения» издать так и не успели. Лето. Затем — война. Какой уж тут спорт... Одно развлечение

А затем началась нищета. Самая настоящая. Пришлось вспомнить прежний опыт молодости, времён Великого Дефинитора и Парсье. Занимать у кого попало. Крохи. Сколько дадут. Не отдавать. И снова занимать. Спасибо родной партии республиканцев, — если понимаете. Единая Франция — превыше всего.

Правда, в запасе всегда оставался друг. Единственный. И самый близкий... друг. Дебюсси. — Ведь он был миллионером. Да. Настоящим миллионером. Муж Бардака, пардон, Эммы Бардак. Вот уже десяток лет он жил не на чердаке, а в собственном особняке, в буржуазно-куртуазном районе Парижа (улица какого-то лешего... или леса, не помню).[комм. 10] Да. Чудное местечко. Правда, в последнее время он болел. И тяжело болел. Однако в его лице и образе жизни эта болезнь почти ничего не изменила. И по-прежнему, как в старые-добрые времена, раз в неделю (иногда даже дважды), Дебюсси ждал своего старого друга (и предтечу) – на завтрак. Они мило проводили пару часов. Особенно, если у Дебюсси было хорошее настроение и он не был склонен орать — по какому-нибудь поводу или вовсе без повода. Милый человек. Раз в неделю... Но ведь все остальные дни тоже нужно было где-то завтракать. И даже обедать. А ещё — чем-то платить за аркёйскую комнату Биби-ля-пюре. Покупать обувь. Может быть, даже воротнички. Без них-то разве пойдёшь куда-нибудь? К тому же Дебюсси. Или ещё на какой-нибудь... завтрак. Однако на что (покупать). Да. Очень хороший вопрос. На что... это всё?

1915 год стал самым тяжёлым за всю войну. Почти мёртвым. Поражения на фронте. Одно за другим. Армия отступает, немцы всё ближе к Парижу. Так уже бывало..., и не раз. Но особенно худо стало к середине июня, когда последние «уцелевшие» знакомые разъехались кто куда, прочь из города, на безопасный юг, в деревню, к морю, и тогда — занять даже какую-то мелочь стало решительно не́ у кого. Это был голод, настоящий, без кавычек. За полгода Сати похудел чуть не вдвое..., это хорошо заметно на фотографии 1916 года, хотя к тому времени ему жилось уже — значительно легче. Во всех смыслах. Не зная, что ещё предпринять, Сати пишет отчаянное письмо композитору Полю Дюка с просьбой исхлопотать для него хоть какую-то материальную помощь от чахлого министерства «изящных искусств», — кажется, так оно тогда называлось. Не слишком ли изящно для войны? И для республиканской партии...[2] — И помощь пришла. Хотя и не сразу, хотя и не слишком щедрая, но благодаря участию Поля Дюка, до конца года кое-как удалось дотянуть. А что музыка? — вот нелепый вопрос. За весь год был сочинён только один, да и то — крошечный фокус, маленький полуголодный цикл из трёх (как всегда!) пьес для фортепиано под говорящим названием «Предпоследние мысли».[комм. 11] Каждая из частей сопровождалась слегка ехидным текстом и — тихим посвящением одному из трёх композиторов: Дебюсси, Дюка и Русселю. Кстати говоря! — в одном из писем означенный Поль Дюка очень деликатно интересовался у Сати, каким образом он оказался в столь бедственном положении, имея такого ... м-м-м, состоятельного друга..., можно сказать, миллионера... совсем близкого. А нельзя ли, — советовал маститый Поль, — пока не придёт помощь от изящного министерства (дело не быстрое, одно слово: бюрократия) попросить о поддержке друга-Клода? Милый, наивный Поль Дюкá... Впрочем, ответ Сати был ничуть не менее деликатным, чтобы не сказать — деликатесным.

«Понимаете, у Вас совсем иной авторитет, нежели мой, если он у меня вообще был..., или есть. И по той же причине мне решительно невозможно обращаться к Дебюсси: он не может это сделать, по чистой нервозности. Понимаете, он имеет нервозность ужасно нервическую, осмелюсь сказать; & совсем не может руководить своими нервами, которые настолько чувствительны & до такой степени нервны, что его нервозность доходит до невралгически нервной неврастении».[2]— Эрик Сати, письмо Полю Дюка от 22 Августа 1915

|

К октябрю стало немного легче. С началом осени знакомые понемногу возвращались обратно в опустевший Париж, — приехала с юга и спасительная Валентина Гросс. И почти сразу же, первым делом она сообщила Сати, что с ним хотел бы познакомиться некий молодой человек, (не слишком молодой) но «зато» его поклонник, имеющий кое-какие театральные связи. Фамилия этого человека была Жан. Вернее, Жан Кокто, — я хотел сказать. Конечно, не миллионер, но человек — куда более состоятельный, чем Сати. Для начала (кроме громадной массы слов) от него последовал маленький заказ, — нет, скорее просто: прожект, мертворождённый. Как оказалось, Кокто как-то собирался поставить эксцентричный спектакль, «Сон в летнюю ночь» — причём, не где-нибудь, а в цирке.[2] А вместо вальяжного композитора Мендельссона благородной публике должен был предстать эпатажный Сати, в бороде и очках на босу ногу. — Так словно бы из ниоткуда появились почти хамские почти «Пять гримас к Сну в летнюю ночь». Крошечные, как-будто бы вырубленные, а затем ещё и обрубленные топором пьески для оркестра. «Сон в летнюю ночь» не состоялся, но «зато» ... и Париж постепенно начал оттаивать после полутора лет мобилизационного сна. В законе о военном положении одна за другой стали появляться маленькие дырочки, щёлочки и трещинки. Теперь в них нужно было исхитриться протиснуться, или даже пролезть (дело техники). Для начала разрешили (сугубо развлекательные!) цирковые представления. Затем, ещё и благотворительные спектакли — в пользу раненых фронтовиков. Дело хорошее, на первый взгляд: и даже правящие братья-республиканцы были как-будто не против

После несостоявшихся «Гримас к сну в летнюю ночь» новым прожектом Кокто стала идея балета. Благотворительного, разумеется. И циркового. В пользу фронтовиков, раненых. Сначала Кокто загорелся поставить (куда-нибудь) «Три пьесы в форме груши», однако эту идею Сати отмёл сразу — как негодную. Слишком не любил он возвращаться назад и делать уже давно сделанное. Сегодня нужно было ставить сегодняшний балет. — И тогда у Кокто (разъезжавшего туда-сюда в санитарном поезде) появилась идея ещё одного циркового балета «Парад». А вслед за ней — и ещё одна абсолютная идея по имени Сергей Палыч Дягилев, который должен был «Парад» — поставить, хотя он пока спал спокойно и ещё ничего об этом не знал. И затем... началось. Больше половины года, целого 1916 года — ушло — на него. Нет-нет, вовсе не на балет. На этого Дягилева, — я хотел сказать. Владетельный князь. Почти монарх и рабовладелец при своём балетном дворе (чтобы не сказать: гареме, обоеполом). Для его «обработки» было необходимо мобилизовать все куртуазные ресурсы, все светские связи и секулярные возможности, — потому что он один здесь решал: быть или не быть тому или другому балету. И никогда не торопился решать. Пожалуй, один только Стравинский стоял у него без очереди и вне конкуренции. Все остальные были принуждены сдавать экзамены на зрелость и доказывать своё право на существование... при дворе. А этот вечно подозрительный «тип» Сати — тем более. Вот почему целых полгода ушло на галантные танцы — на цыпочках — вокруг дяди-Дягилева. Он со всем соглашался, небрежно кивал головой, ковырял вальяжным мизинцем в носу — но ... не более того. Ни контракта, ни сантима, ни даже знака одобрения или готовности — не было. Дягилев медлил, набивал цену и тянул резину. Он так любил... Но Сати, со своей неизбывной любовью к «прекрасной прямоте», бесконечно изнывал и злился от необходимости интриговать и бесконечно сдерживать свою ярость... И только в начале октября 1916 года, это произошло, неведомыми путями. Послушав главную тему «Парада», Дягилев внезапно ожил и утерял царственную важность. Лицо его приняло хищный оттенок. Наконец, среди нескольких скупых нот, он почуял — почуял настоящее событие, даже, возможно, скандал. Тогда же впервые прозвучало слово «аванс», хотя и не слишком крупный (не чета довоенным 3000 франков). Но с этим словом ... уже что-то можно было делать. Оно значило многое. Очень многое. Чуть позже к работе присоединился Пикассо. Первым делом, он взял в руки большую швабру, полностью смёл и переделал дряблый сценарий Кокто (нисколько не настаивая на авторстве), а пото́м — засучив вечно спущенные рукава, взялся и за свою работу: костюмы и декорации.

«Благотворительный цирковой балет» в пользу раненых патриотов. Смесь хотя и законопослушная (внешне), но одновременно — почти ядерная, при наличии должного запала. Именно «Парад» стал тем публичным трамплином, благодаря которому мы, adverso flumine, можем видеть самого́ Сати, и знаем его имя. Не только как маленького «предтечи» Клода французского, но и даже столоначальника в своей отдельной области, территории музыки, отчасти. Звучит как-будто непонятно. Но это только на первый взгляд. В конце концов, я показываю единственный способ, — для них, банальных профессионалов, ублюдков кланового сознания, при помощи которого они способны признать (хотя бы запоздало) и отвести место на карте всеобщих выслуг и заслуг.

|

Эпатаж и скандал на фоне войны и омертвения музыкальной жизни Парижа – вот что сейчас требовалось..., и Дягилев вполне сознательно вёл дело именно к такому результату. Здесь не могло быть мелочей, в ход пошли все средства: известные и неизвестные. Вызывающая музыка Сати, технические шумы Кокто, хамские декорации и костюмы Пикассо, цирковая хореография Мясина, заранее распускаемые в Париже слухи (на это Дягилев был крупный мастер) о шикарной оплеухе общественному вкусу, и всё это – должно было случиться... в имперских интерьерах театра «Шатле». Пожалуй, последнюю каплю бензина в костёр будущего скандала добавил (раненый в голову) Аполлинер, только что выпущенный из госпиталя. С перебинтованным лбом (всё же, не будем забывать: в данном случае имел место благотворительный спектакль в пользу раненых, и даже дважды раненых) он наскоро сочинил эпатажный манифест под названием «Новый дух», нечто вроде театральной программы к прорывному произведению искусства. Сразу нескольких искусств.

«Это сценическая поэма, которую новатор музыкант Эрик Сати переложил в изумительно экспрессивную музыку, такую отчётливую и простую, что в ней нельзя не узнать чудесно прозрачного духа самой Франции. Художник-кубист Пикассо и самый смелый из хореографов, Леонид Мясин, выявили его, в первый раз осуществив этот союз живописи и танца, пластики и мимики».[7] В качестве громогласного вывода, «Парад» был заранее объявлен носителем некоей новой реальности, более реальной, чем сама реальность. Ради особого эффекта Аполлинер ввернул очередное словечко, в своём духе: «сюр-реалистический» балет, назвав происходящее на сцене «своего рода сверх’реальностью» («une sorte de surréalisme»).[8] Так впервые появилось название сюрреализма, одного из крупнейших течений в искусстве ХХ века. И что: опять предтеча?

«Парад в целом изменит образ мыслей многих зрителей. Они будут изумлены, но приятно изумлены, и даже очарованы, они научатся любить грацию новых движений, такую грацию, о которой они раньше даже и не подозревали».[2]— Гийом Аполлинер, из манифеста «Новый дух»

Маленькая информация для сравнения: всего на полгода раньше Тристан Тцара выпустил (видимо, на воздух) в нейтральном Цюрихе манифест движения Дада, — однако это событие прошло почти незамеченным. Где-то очень далеко, в захолустье (тихая немецкая Швейцария), на отшибе европейской, мировой (!) войны. Совсем другое дело – парижский сюрреализм, в са́мом центре Парижа! — такой близкий, такой зримый..., и главное: «более реальный, чем сама реальность».

Премьера «Парада» состоялась 18 мая 1917 года, на следующий день после 51 дня рождения Эрика Сати. Скандал был подавляющим, почти триумфальным, — Дягилев потирал руки и сиял от удовольствия: его план осуществился так, как он даже и не мог мечтать.[комм. 12] Со второй половины балета – оркестра уже не было слышно из-за воплей публики. Сидевшие в партере люди, потеряв голову, бросились к сцене, в ярости требуя опустить занавес, с криками «Смерть русским!», «Долой предателей!», «Сати бош!», «Русские боши!»[комм. 13], молодые поклонники Пикассо и Сати дрались в зале с критиками и обывателями, гвалт стоял невообразимый (до потолка Шатле и выше). Даже скандально памятная премьера «Весны священной» Стравинского не вызывала такого фейерверка протеста, – примерно так спустя сорок лет вспоминал Илья Эренбург, волей случая присутствовавший на премьере «Парада». Всё-таки это — случилось. Подобно «Пеллеасу и Мелизанде», спустя полтора десятка лет балет «Парад» (как следует хлопнув дверью), открыл новый этап в развитии французского искусства, — и не только музыки.[9]

...кстати о «Пеллеасе»... Его автор, уже окончательно больной, специально пришёл на премьеру – и только пожал плечами, решительно ничего не поняв в очередном открытии своего бывшего «предтечи». Скандальный прорыв в новую сюрреалистическую реальность «Парада» остался для Дебюсси — навсегда закрытым. Ещё за три месяца до премьеры, в марте Сати прервал отношения со своим застарелым (умирающим) «другом» и перестал у него «завтракать» (раз в неделю), теперь же разрыв стал резким и окончательным, отношения, длившиеся более четверти века были фактически закончены. И так произошло не только с одним Клодом Дебюсси. «Балет более реальный, чем сама реальность», как оказалось, имел не только прямое, но и обратное действие. «Парад» (и его скандальный успех) словно бы дал толчок, внезапно излечив собственного автора сразу от нескольких страхов, которые постоянно давили и подавляли его в течение предыдущих двадцати лет.[комм. 14] Пожалуй, уже одного этого вполне достаточно, чтобы замолчать. И та́к уже мне впору задать себе два классических вопроса (из трёх возможных). Первый: «а не слишком ли я любезен?» И второй: «а не слишком ли много я говорю?»

Не вопрос, — разумеется... Не вопросы. Да.

К сожалению, процесс освобождения автора «парада» от старой реальности (и обретения новой) не прошёл без осложнений или издержек, как их теперь можно назвать. В конце мая 1917 года Сати отправил одному из самых рьяных и патриотических критиков своего балета пару открыток (открытых писем, я хотел сказать) оскорбительного содержания. В частности, в одной из них (отвечая на хамский тон резензии) он совершенно справедливо обозвал критика «задницей» (без музыки).[2] Честно говоря, лично я не нахожу в этом эпитете ничего оскорбительного, тем более что псевдоним критика выглядел ничуть не лучше: «Жан Пуэг». Тем не менее, оный, не долго размышляя, подал в суд на композитора музыки — за публичное оскорбление (поскольку письма были открытые, и их «могла прочитать консьержка Пуэга»). На первый взгляд – пустяк, ничего страшного. Даже забавно. Однако, что в результате... 12 июля 1917 года военный трибунал приговорил Эрика Сати к восьми дням тюремного заключения и взысканию тысячи франков штрафа в пользу патриотической «задницы» по фамилии Пуэг. Дальше: апелляция, смягчение приговора, обращение к влиятельным заступникам (жирным буржуа и бюрократам), и затем только 15 марта 1918 года Сати получил «полировку» от приговора, на официальном языке это звучало как «отсрочка».[2] — Что в сухом остатке? Некоторое умножение скандальной славы композитора «Парада», и почти год потерянного времени. За год не было сделано ни одного значительного сочинения. Разве только одна «Бюрократическая сонатина» для фортепиано, — произведение, вполне соответствующее состоянию и роду занятий своего автора в данный период времени..., и ещё — небольшое литературное эссе (слегка сюрреалистического тона) под названием «Исчезновения».[комм. 15]

Два шага назад, ради справедливости... Ещё в начале 1917 года, зимой, в небольшом перерыве между двумя работами над одним балетом «Парад», Сати задумал и даже «немного прикоснулся» к своему новому крупному открытию... (по заказу княгини Полиньяк). Это была (вернее говоря, будет) симфоническая драма «Сократ», на текст (опять!) трёх диалогов Платона, очередной прорыв в музыкальных стилях и ещё один знак «предтечи». Спустя десяток лет это направление в музыке, поддержанное и продолженное прежде всего Стравинским, получит название: «неоклассицизм». Трудно себе представить более резкий контраст: между эпатажно-цирковым «Парадом» и мертвенно-строгим «Сократом».[9] Впрочем, «благодаря» судебному процессу «Сати против задницы П.», новое сочинение пролежало без движения почти полтора года. Или немного больше, чтобы не соврать.

И ещё одно изобретение Сати, опередившее его «слишком старые времена» ещё на полвека — пока оставалось лежать без малейшего движения. Речь (снова) идёт о принципиально новом жанре музыкального искусства, основанном на конвейерном (индустриальном) принципе производства & воспроизводства звуков. Первые наброски и замыслы относились ещё к 1914 году, однако до реализации проекта дело дошло только к весне 1918 года, когда Сати удалось убедить модный дом Бонгар оформить свои публичные интерьеры при помощи «меблировочной музыки». Однако, из очередной (не)скромной затеи снова ничего не выгорело. На этот раз в модные дела вмешались собственной персоной — боши, то есть, немцы (к вопросу о различиях между от-кутюром и пред-а-парте). Весной 1918 года прусаки какими-то неправдами притащили к Парижу, неподалеку от которого проходила линия фронта, специальную дальнобойную тридцатиметровую пушку (под именем «большая Берта»), которая начала обстреливать Париж в будничном ежедневном режиме. Каждые пятнадцать минут, как часы — раздавался очередной выстрел. Снаряды рвались на Елисейских полях, у президентского дворца... и вообще всюду. Республиканское правительство спешно собралось и переехало в Бордо. Туда же, само собой, последовал и модный дом Бонгар. К лету Париж совсем опустел, стократ хуже прежнего. И мало того, что опять не состоялась меблировочная музыка, но для Сати пустой город означал — ещё один кризис. Голод и нищету, совсем как в 1915 году. Или даже хуже. В отчаянии, Сати пытается хоть как-то, хоть где-то наскрести денег, чтобы дотянуть до осени...

«Дорогая Валентина. Я очень страдаю. Мне кажется, что я проклят. Эта жизнь «попрошайки» мне отвратительна. Я ищу & хочу найти место – служащего, какого-нибудь мельчайшего, какой только возможен.Мне осточертело так называемое Искусство: оно меня полностью «выскребло». Да, это ремесло «идиота» – осмелюсь сказать об артисте. <...> Я пишу всем. Никто мне не отвечает, ни единым дружеским словом. <…> Вы, моя дорогая Подруга, которая всегда были добра с Вашим старым другом, видите, как я Вас умоляю, возможно ли достать ему место, где он заработал бы свой хлеб?

Не важно где. Самый чёрный труд мне не тошен, уверяю Вас. Посмотрите, как можно скорее: я на краю & не могу ждать. Искусство? Вот уже месяц & более, как я не могу написать ни одной ноты. У меня нет ни каких-либо мыслей, ни малейшего желания их иметь».[2]— Эрик Сати, из письма Валентине Гросс, 23 августа 1918

И снова сократим, — как любил говорить один мой друг, очень старый друг, который никогда не был моим другом. — Потому что... и так — уже с лишком много сказано...[4] И ещё... потому что нет на свете ни одного такого слова, которое нельзя было бы пропустить мимо ушей... или языка.

Быстрое наступление армий союзников в октябре-ноябре 1919 года опрокинуло немцев на спину и положило конец затянувшейся бойне (опечатка, следует читать: «войне»). Очень скоро в Париж вернулись деньги, шум и искусство. Теперь всего стало много, и даже слишком много. Однако не хватило главного: пять важнейших лет было совершенно потеряно. От них остался только один «Парад». Всего один маленький скандальный Парад во время большой и бездарной войны. Не слишком много. Не слишком мало. Но именно он дал Сати славу, — среди них. Среди тех людей, которые упорно не желали его признавать. И до сих пор не желают. Смешно повторить.[комм. 16] И тем не менее, повторю: до сих пор не желают.

|

Послевоенная жизнь началась со странного (чтобы не сказать: эксцентричного) заказа, равного которым ещё нужно поискать в истории музыки. Вскользь я уже говорил о нём..., вернее, о Ней. Известная в довоенном (и военном) Париже куртизанка Кариатис, в миру Элизабет Тулемон (Élisabeth Toulemont), скажем мягко: весьма дорогая женщина для состоятельных и очень состоятельных людей... близких к партии и правительству. Она сколотила недурное состояние на стриптизах и прямых услугах, так что к 1920 году была владелицей дома. Да, я не оговорился, даже двух домов, чтобы не быть голословным. Ей принадлежал чудесный дом с садом в престижном районе Парижа, (ни слова про Булонский лес!) а также публичный дом..., тоже для непростой и крайне приличной клиентуры. Таким образом, теперь она могла себе позволить (понемногу, шаг за шагом) удалиться от дел. И решила это сделать через – искусство. Она и раньше была не чужда изящным музам. Во время войны афиши к её музыкальным стриптизам оформлял Леон Бакст..., и не только он. Однако теперь речь шла уже не о стриптизах. Скорее, даже напротив. Кариатис решила сделать карьеру балетной артистки, танцовщицы. И для начала, используя связи, кое-какой капитал и прочие преимущества своего положения, её показалось правильным устроить сольный концерт-спектакль (réсital, как я уже говорил), посвящённый целиком самой себе. Именно ради этого она и заказала сразу несколько одноактных балетов..., в том числе (один из них) и — Эрику Сати. А в результате этого странного казуса (casus vivendi) получилась «Прекрасная истеричка» (или «La Belle excentrique»), плод ещё одной дивной случайности — и последнее произведение в духе прежнего Сати: эпатажного и эксцентричного «композитора музыки».

Оставим эту тему для следующего разговора. Надеюсь, он никогда не состоится.

1920 год... (это я не я его так назвал!) принёс не так уж и много плодов (случайностей). И всё же он (даже сегодня) очень сильно выделяется на фоне окружающих его лет. Почти пустых, — до такой степени они оказались небрежными и проходными (в полном смысле — человеческие). Почти бегом можно назвать «Ноктюрны» для фортепиано — их было шесть (или даже семь, временами), как «Гноссиен». Итак, я сказал: ноктюрн... Казалось бы, что за странное название для Сати? Просто ноктюрн — и ничего больше. Словно бы внезапное оглупление, на фоне ушедшей войны. И тем не менее — очередной эпатаж, очередное забегание вперёд самого себя и, как следствие — очередная «предтеча». На этот раз — в ноктюрнах вырисовался какой-то странный, вычурный и почти тусклый неоромантизм, которого никто не ожидал от Сати, всегда саркастичного или ироничного, по крайней мере. Словно бы он поставил перед собой цель – непременно обмануть (по крайней мере, ожидания), — со всей «прекрасной прямотой», которую он так любил. Впрочем, ведь в точности так оно и было, если как следует приглядеться:

«Прошу иметь в виду, раз и навсегда: не существует никакой школы Сати. Так называемый «Сатизм» просто не смог бы существовать. Именно во мне он нашёл бы своего первейшего и непримиримого врага. В искусстве не должно быть никакого поклонения и рабства. В каждом своём новом произведении я намеренно сбиваю с толку своих последователей: и по форме, и по сути. Это, пожалуй, единственное средство для артиста, если он желает избежать превращения в главу школы, так сказать, классного надзирателя».[2]— Эрик Сати, из статьи «Нет казарме!» («Le Coq», Paris, iuni 1920)

Тогда же, в марте 1920 состоялось первое крупное исполнение «Меблировочной музыки», в которой согласился участвовать также и Дариюс Мийо, один из самых близких Сати (всё-таки!) его учеников. Правда, первое (очень скромное) исполнение состоялось годом ранее (это было в прежнюю эпоху, ещё во время войны), 5 апреля 1919 года в зале Уиген, во время концерта самоѓо Сати (в перерыве премьерного концертного исполнения симфонической драмы «Сократ»). Во время антракта молодой композитор Артюр Онеггер, читая по бумажке, представил слушателям «маленькие пьесы для меблировочной музыки, изобретённой Эриком Сати», сказав о них несколько вводных слов от имени автора.[10] Теперь же целый ансамбль из пяти инструментов, (невиданная прежде роскошь!) рассаженных по разным углам зала, исполнил в антракте пьесы Макса Жакоба две пьесы, представлявшие собой бесконечное & бесконечно назойливое повторение одного пошлого мотивчика. К сожалению, и это изобретение Сати не принесло ему признания, оставив его ещё одним далёким предтечей, — и только спустя сорок лет его странные выходки были по достоинству оценены Джоном Кейджем и первыми минималистами, заняв своё место (опять!) на карте достижений в области искусства.[комм. 17]

Между тем, молодой и неугомонный композитор-экспериментатор подходил к своему 55-летию. В последние три-пять лет вокруг него постоянно группировались люди (в самом деле молодые), которые считали себя его учениками или последователями. Были среди них и просто эпигоны, и поклонники, но некоторые в самом деле «учились» (по воле и поневоле) на уникальных, ни на что не похожих примерах Сати, заключавший в себе громадный заряд новых путей и возможностей. Ещё в 1917 году учитель попытался соединить некоторых из них в группу «Новые молодые» (Les Nouveaux Jeunes). Однако всякий раз его собственная нелюбовь к «классному надзирательству» (сопряжённая с изрядной дозой мизантропии) постоянно мешала сколько-нибудь продолжительному существованию любых групп. В конце концов, эти однообразные людишки его всякий раз ... раздражали. Теперь же, в 1920 году за дело взялся Жан Кокто, и после нашумевшей статьи музыкального критика Анри Колле под названием «Русская пятёрка, французская шестёрка и господин Сати», во Франции появилось некоторое подобие русской «Могучей кучки», а Сати приобрёл статус мэтра, «маленького мэтра», — как он любил сказать. Спустя ещё два года, уже сам (при поддержке Мийо), Сати объявил ещё одну группу молодых: «аркёйская школа» (École d’Arcueil, названную по месту обитания своего учителя). Но всякий раз эти затеи были для него не больше чем игрушкой. Маленькой игрушкой для «мэтра», которым он никогда не был всерьёз. Но только из страха... (и ещё — немного, по старинной потребности, давно высохшей под сухими ветрами парижских обывателей).

Тихим шагом, двигаемся дальше. Четыре года, — есть такое слово. Четыре года. Это ему, Эрику Сати оставалось всего четыре года жизни. Крайне неприятное знание, если уметь понимать... или хотя бы смотреть вперёд. Именно потому — говоря о них, об этих оставшихся четырёх годах, я не устану кланяться как китайский болванчик и раздавать благодарности. Всем... Всем, кто их не заслужил, — вот что я хотел сказать. И первым рекордом на этом пути стал 1921 год, когда не было написано практически ничего..., кроме, разве что, билета члена коммунистической партии Франции. Чудное наследие. Да. И тем не менее, оно было. После распада Коминтерна на социалистическую и коммунистическую фракции, Сати без раздумий примкнул к левой. Сáмой левой, — разумеется. С тех пор он называл себя: «Эрик Сати из советского Аркёя». Настоящий коммунист, несомненно... За свою долгую жизнь я видал ещё и не таких коммунистов, чтобы не сказать более определённо.[комм. 18] Да и сам, пожалуй, ничуть не отстал от Эрика, по части этакого «коммунизма». С лёгким, так сказать, анархическим уклоном. Очень лёгким... и даже левым лёгким, чтобы не промахнуться. В отличие от Сати, который, увы, был гораздо более тяжёлым, уже в это время, и склонялся в сторону печени, с каждым годом — всё ниже. И переломным для него стал... как раз 1921 год, а говоря точнее — его грань, 31 декабря. Потому что с 1-го января 1922 года Сати стал уже другим, совсем другим. Больным, старым и умирающим человеком, который с трудом находил прежние силы ... против самого себя и прочих людей.

Комментарии

- ↑ Пожалуй, среди всех свойств жизненного материала наибольшее удивление вызывает его странное, почти непостижимое — постоянство. Казалось бы, проходят годы, века, тысячелетия, но люди (как природный материал) ничуть не меняют своих удивительно пластичных пластилиновых свойств... Как и десять тысяч лет назад, и сегодня они по-прежнему так же свежи и неярки, словно бы их только что слепили..., из первозданного коричневого материала. Так и сейчас, если понимаете. Только подумать: сколько лет прошло, с той поры! Век. Полтора. Два. Семь... А он, невозможный человек, как был с самого начала Эрик Сати, так и — остался. До сих пор. И даже пишется — ровно таким же образом. Erik Satie, не считая Альфреда и Лесли. Вот и я говорю...

- ↑ Несколько раз произнеся здесь (практически, всуе) слово «глупость», автор не имеет ни малейшего желания быть пóнятым..., или хотя бы поня́тным. Понятие слишком широкое и растяжимое (ничем не хуже задницы), и даже философское, отчасти, глупость очень редко позволяет себя расшифровать точно. И тем не менее в данном случае Ханон, употребив слово «глупость» в виде несколько сомнительного эвфемизма «инвалидности», оставляет здесь, посреди дороги — маленькую ссылку (указание) на свою прорывную систему психософии, получившую название «хоми́стики», но при том не получившую более ничего.

- ↑ «Adverso flumine» — здесь, устойчивое латинское выражение, смысл которого остаётся полностью скрытым для читателя (исключая тех, кто читает примечания). Против течения — значат эти два слова, которые я совершенно не обязан переводить, а тем более — объяснять.

- ↑ «Он не был одним из них» — очень точная с точки зрения психологии фраза, имеющая в хоми́стике значение термина, одного из основных. Однако здесь я решительно уклоняюсь от дальнейших пояснений..., и оставляю примечание незаконченным. По той же причине, что и Сати. В конце концов, чем я хуже? (как спросил однажды дяденька Диоген у Платона)

- ↑ «Куртизанка Кариатис» — это ещё очень мягко сказано. На самом деле для обозначения рода занятий этой дамы, пожелавшей в определённый период своей жизни приблизиться к искусству, существует совсем другое слово, и не одно. Сейчас скажу...

- ↑ «Ловушка Медузы...» — своё примечание к предыдущей части статьи я и сегодня оставляю без изменений. Эта абсурдная и абсурдистская пьеса, практически непереводимая на русский язык, и тем не менее, переведённая (точнее сказать, написанная практически заново) моею злодейскою рукой, пока существует внутри одной из моих закрытых книг (а именно: «Три Инвалида»). На самом деле даже название этой пьесы (точно так же непереводимое) выглядит иначе. Не говоря уже обо всём остальном, что в ней есть. Однако это — скажем прямо, — моё личное дело. И здесь, в качестве неуместного завершения следует слабый взмах рукой, нечто вроде приветствия на тот свет..., моему покойному другу, пожалуй, единственному при жизни. Его имя — Николай Семёнов, не слишком выразительное и мало кому известное. Однако будь он жив, и мне не пришлось бы писать этого странного и не слишком точного примечания.

- ↑ «Композитор музыки» — как раз незадолго до истории с «премьерой» своей абсурдно маленькой пьесы и получением заказа на «Спорт и развлечения» Сати сделал для себя визитную карту (или карточку, как теперь принято говорить), на которой его род занятий был обозначен именно таким образом: «Эрик Сати. Композитор музыки». Если кому-то не вполне понятна эта надпись, я готов добавить.

- ↑ На фотографии — Клод Дебюсси и Эрик Сати (в гостиной, перед зеркалом, по центру — отражение Эммы Бардак, второй жены Дебюсси). Некоторым любопытствующим я бы отдельно посоветовал поглядеть (не без особого внимания) на двух «друзей» в кадре. Разительным образом отличаются выражения лиц Сати и Дебюсси. Сати, как всегда ироничный, — застенчиво и отчасти неловко улыбается, глядя на фотографа (Стравинского). Не таков Дебюсси. Словно совсем не занятый фотографированием, он вперил довольно сердитый пристальный взгляд (как ножик) прямо в своего «предтечу». И здесь остаётся только констатировать: снимок сделан как раз в то время, когда Дебюсси особенно сильно злился на своего старого друга и учителя, не исключая прямых выговоров и недовольных скандалов. Именно тогда Морис Равель устроил несколько (провокационных) концертов Сати в Париже, и пресса вовсю трубила о новом открытии «Первого импрессиониста», между прочим, предтечи Дебюсси и Равеля (не исключая и самого́ Стравинского).

- ↑ Эта фотография выглядит тем более пикантной, что Игорь Стравинский (на тот момент — автор балета «Жар-птица») фотографировал сразу двух своих «предтеч». Явный последователь импрессионизма (в раннем творчестве), Стравинский вполне мог называть Дебюсси своим учителем и предшественником, а Сати, в свою очередь, был предтечей и учителем Дебюсси. Таким образом, в одной комнате собрались три поколения импрессионистов, в основном — бывших.

- ↑ Здесь я вынужден попросить прощения за глупые и неуместные шутки автора статьи, который развёл тут порядочный Бардак, с позволения сказать. В этом месте имеется в виду «улица Булонского леса». Нельзя что ли было прямо сказать? — без выкрутасов?

- ↑ «Предпоследние мысли» — это один из вариантов перевода этого маленького цикла фортепианных пьес, в которых Сати (снова как предтеча) в чистом и оголённом виде применяет политональность, едва ли не в виде учебного пособия. Как большинство названий Сати, «Предпоследние мысли» (в оригинале Avant-dernières pensées) можно переводить по-разному. Есть, например, ещё и такой вариант: «Передние и задние мысли», — для тех, кто понимает. Пожалуй, этим вполне можно ограничиться.

- ↑ Разумеется, Дягилев был не из тех господ, которые желают (и готовы) делать «искусство ради искусства», а «скандал ради скандала». У него были свои цели, вполне простые и утилитарные. Не стану говорить обо всех (целях), однако назову главную. В условиях закона о военном положении «Русским балетам в Париже» тоже пришлось туго. И прежде всего, они уже давно находились не в Париже, а на «югах» и ещё дальше. Именно потому Дягилев и решил как следует напомнить о себе, чтобы его былая слава не отошла окончательно в прошлое. Лучшей рекламы чем скандал — да ещё и в ситуации военного положения — нельзя было и придумать. В данном случае план Дягилева сработал на все 200%.

- ↑ «Русские боши!» — забавное ругательство (вполне «сюрреалистическое»), хотя с точки зрения патриотов и законодательства именно оно было самым опасным (что впоследствии и сказалось). Дело в том, что «бошами» французы называли немцев, а следовательно — врага. Обезумевшие зрители вопили: «Русские — немцы», а патриоты из числа критиков усердно поддержали и развили эту «точку зрения». Таким образом, русские балеты Дягилева были причислены (негласно) к «пятой колонне» предателей, поставивших своей задачей разложение боевого духа французов в тылу.

- ↑ Здесь и сейчас я не готов разбирать подробно внутреннюю картину психики, сформировавшую феномен (или уникум, если угодно) Эрика Сати, равно как и любого другого феномена. «Не готов» — это ещё очень мягко сказано, поскольку в том месте и в то время, где я принуждён заканчивать свою жизнь, у меня нет ни малейшей мотивации делиться своим уникальным Знанием. И даже с Вами, мадам. Впрочем, если желаете, можете заказать мне ... (нет, не убийство) ... книгу на эту тему. А я посмотрю: как вы это сделаете. Мадам.

- ↑ Эссе «исчезновения», пропитанное липким страхом и притом — тонким ехидством, очень тонким, — исподволь раскрывает сразу несколько тайн о внутренних механизмах, сделавших Сати как художника, прямого и опосредованного. Прочитать это эссе (если хочется) — пока ещё можно в книге «Воспоминания задним числом», которая тут светится едва ли не на каждой строчке, а больше вы от меня ничего не добьётесь (повтор).

- ↑ Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь из присутствующих понял существо и глубину небрежно высказанной здесь между слов (небрежно) идеи. Однако, в том и суть: вовсе не для того она была сказана, чтобы её поняли. Те, которые упорно не желали понимать. И до сих пор не желают. Потому что не умеют желать.

- ↑ Чтобы не плодить скорбь, в этом месте только шепну два слова вместо пояснения (как всегда, излишнего). И вот они: поскольку такова территориально-стайная структура ценностей сознания приматов.

- ↑ И здесь я не удержусь от одного комментария, говоря чужими словами, но зато прямой речью. «Его можно назвать «анархистом от музыки», но в качестве анархиста он ближе не к князю Кропоткину, отрицавшему лишь государственную власть, а скорее Чжан Бинлиню (1869-1936), «даосу в анархизме», считавшему, что человечество должно вообще перевоплотиться в новый, более развитый вид, который не будет нуждаться во власти в принципе». Конец цитаты. Эти слова профессора Тихонова, адресом которых был по случайности Юрий Ханон, в полной мере относятся и к Эрику Сати..., если вам известно, кто это такой.

Источники

- ↑ Иллюстрация. Проект надгробного бюста (автопортрет) Эрика Сати, рисованный им самим, 1913 год. Из книги: «Юрий Ханон. Эрик Сати. «Воспоминания задним числом», 690 стр., СПб, «Центр Средней Музыки», 2009 год. Надпись Сати в оригинале выглядит так: «Je suis venu au monse très jeune dans un monde très vieux».

- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Эрик Сати, Юрий Ханон «Воспоминания задним числом». — С-Петербург: Центр Средней Музыки & Лики России, 2010. — 682 с.

- ↑ Иллюстрация. Igor Stravinsky, portrait de Debussy avec Satie, 1911, archive Robert Caby, Paris

- ↑ 4,0 4,1 Юрий Ханон «Альфонс, которого не было». — С-Петербург: Центр Средней Музыки & Лики России, 2013. — 544 с. — ISBN 978-5-87417-421-7

- ↑ Иллюстрация. Erik Satie & Valentina Gross (Hugo). Paris, rue d'Anjou, 1916 (скорее всего — весна). Photo Jean Cocteau.

- ↑ Иллюстрация. Pablo Picasso, «PARADE», costume du Manager francais, le Danseur Leon Woizikovsky dans les Coulisses du Chatelet, mai 1917, photo Choumoff, Bibliotheque Nationale de l'Opera, coll. Boris Kochno.

- ↑ Серж Лифарь «Дягилев и с Дягилевым». — Routledge, 1998. — С. 589. — ISBN 596-970-022-3

- ↑ Guillaume Apollinaire «Parade et l'esprit nouveau» // Oeuvres en prose complètes. — Paris: Gallimard, 1991. — Т. 2. — С. 865.

- ↑ 9,0 9,1 Шнеерсон Г. «Французская музыка ХХ века». — М: Музыка, 1964. — 404 с.

- ↑ Жан Кокто «Чистый лист». — Paris: журнал «Paris-Midi», апрель 1919.

0. Эрик Сати. Список сочинений почти полный. Предуведомление.

1. Эрик Сати. Список сочинений почти полный. Часть первая (1884—1899)

2. Эрик Сати. Список сочинений почти полный. Часть вторая (1900—1913)

22px © Автор (Yuri Khanon ) не возражает против копирования данной статьи в разных целях (включая коммерческие) при условии точной ссылки на автора и источник информации.

- * * * эту статью может редактировать или исправлять только автор. — Желающие сделать замечания, могут оставить их рядом, на странице обсуждения статьи.